ASEAN主要7カ国+インド マーケットの入口

バンコクで開催中のFITフェア、および現在のタイ市場における訪日商品の価格帯を定点観測していますが、その価格差の拡大と市場構造の変化には、大きなチャンスと課題が混在していると感じます。

今回は、現地で販売されている実際の価格データをもとに、タイ市場の現状を深掘りしてみたいと思います。

まず、今冬から来春に向けた募集型ツアーの最安値圏は、福岡3泊5日の24,999バーツ(約12.5万円)です。これは航空座席や宿泊の仕入れの工夫により、手頃な価格を実現している典型的なエントリー商品と言えます。

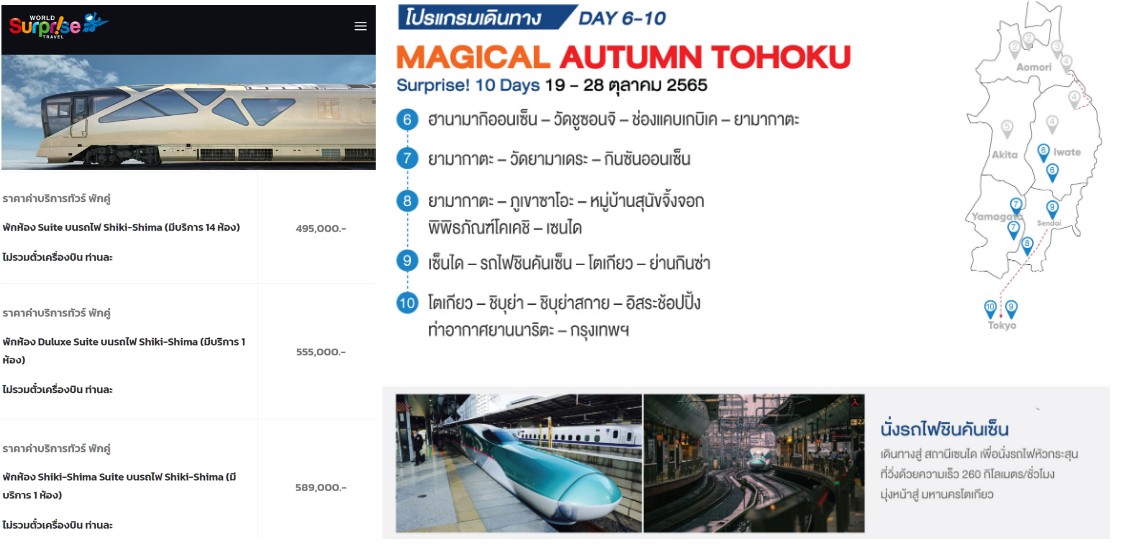

対して、高価格帯のスタンダード商品は1人あたり12万から14万バーツ(60万から70万円)が相場となっています。 行き先は定番の北海道だけではありません。今回のFITフェアで存在感を示している東北エリア(青森・福島・宮城・仙台)をはじめ、埼玉、中部エリアの岐阜、関西・中国・四国エリアでは鳥取や兵庫・岡山・香川、そして九州の福岡・大分・長崎など、実に多様な地域へのツアーがこの高価格帯で造成されています。

具体的な事例として、東北エリアでは福島・宮城(仙台)・山形を巡る6泊8日のツアーが130,000バーツ(約65万円)で販売されており、地方周遊型の商品が高付加価値化していることが分かります。

中でも、タイ人にとってユニークな体験が多い羽田経由青森への団体ツアーが1名約60万円でも毎回催行されており、商品がシリーズ化しつつあります。

ここで注目すべきは、欧州ツアーとの価格逆転現象です。

現在タイの海外旅行市場では、イギリス、フランス、イタリア、スイスなどを巡る欧米ツアーは6万から8万バーツ台(30万〜40万円台)が主流です。つまり、日本の地方を巡るツアーは、今や欧州旅行よりも高額な商品として流通している傾向があります。日本旅行はもはや安近短だけの旅行先ではなく、欧州と並ぶ、あるいはそれ以上のプレミアムなデスティネーションとして認識されつつあります。

さらに、タイ富裕層向けの動きは天井知らずです。

変わり種の高級商品として、2026年のTRAIN SUITE 四季島ツアーは100万円台。弘前城やねぶたミュージアムにも立ち寄り、日本と韓国の桜を観賞するダイヤモンド・プリンセスのクルーズ12日間は、279,000バーツ(約140万円)で販売されています。

また、近年主流となっている家族単位でのプライベートツアー(専用車手配)では、1人あたり20万から30万バーツ(100万〜150万円)という単価も、決して珍しい数字ではなくなりました。 家族にユニークな体験をさせたい、特別な思い出をつくりたいという強い需要があり、それに見合うデスティネーションがお抱えの旅行会社から複数提案されているのが現状です。

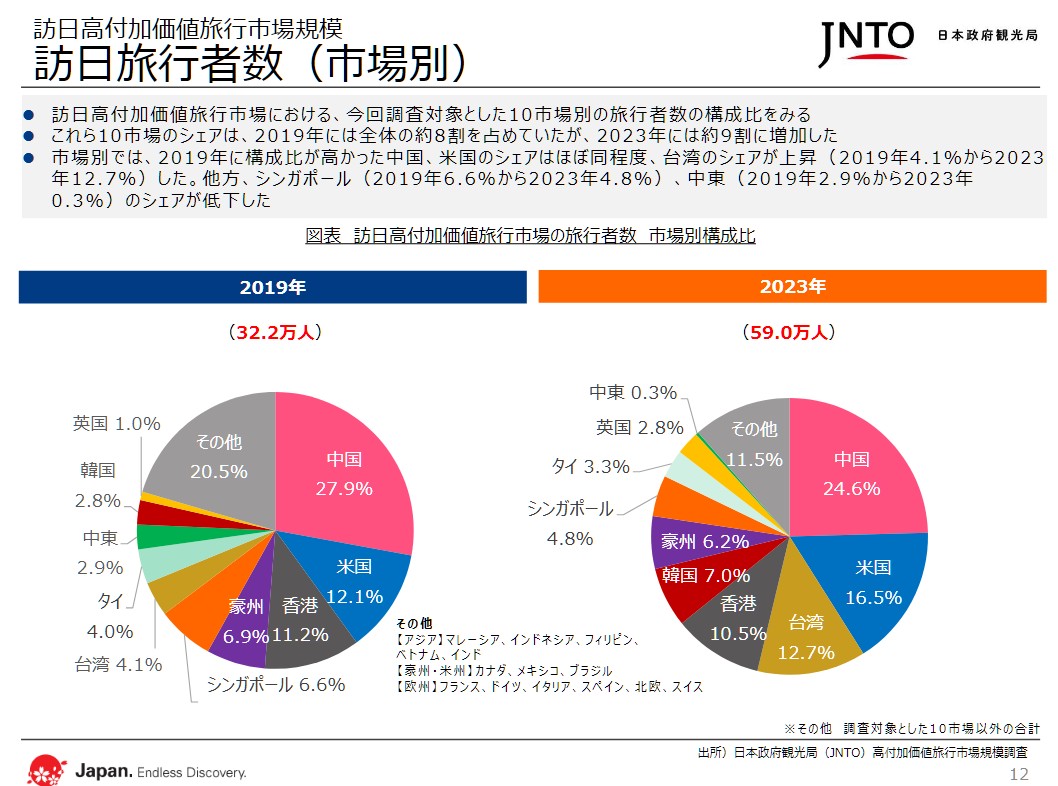

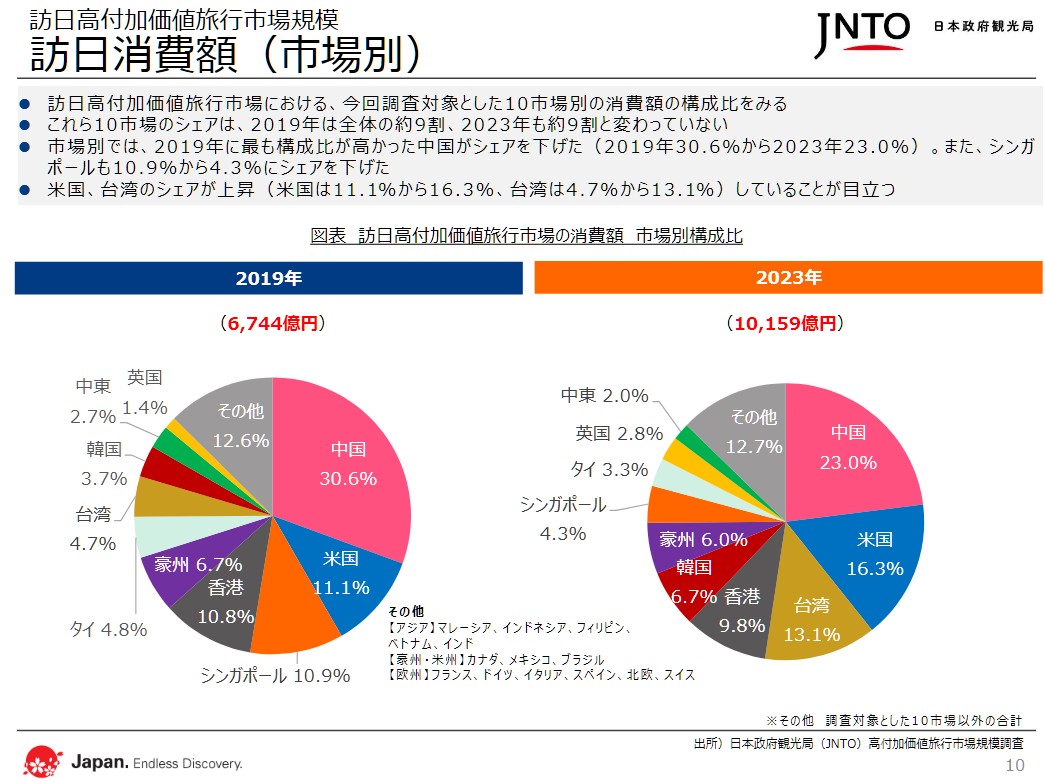

ちなみに、タイはJNTOの定める高付加価値旅行市場としては英国や中東市場より上で、シンガポールに続く8位(全訪日高付加価値旅行者の3.8%をタイ高付加価値旅行者が占める)となっています。このデータからも、タイ市場のポテンシャルの高さが伺えます。

これだけ多様な価格帯とニーズが存在するタイ訪日市場構造に対し、我々受け入れ側はどう動くべきでしょうか。

自治体やDMOが単にタイ市場と大きく捉えるのではなく、当県の商品はどの価格帯で、どの層に響くのかを明確にすること。ターゲットをより精査(セグメント)することで、プロモーションの効果を最大化し、受け入れ態勢もスムーズに構築できる段階に入っていると言えます。

ターゲティングと提携旅行会社の選択肢に関しても、お気軽にご相談ください。

アジアクリック 高橋学

結論(要点)

タイは訪日「高付加価値旅行(1名あたり着地消費100万円以上)」で、旅行者数・消費額ともに上位グループの重要市場です。国別ではタイはシンガポールに次ぐ8位で、構成比は3.3%、英国・中東より上位です。

クレジットカード決済額でもタイは8位です。

したがって、全24市場の中で8位規模の高付加価値旅行ターゲットが実在する有望市場と言えます。

タイの高付加価値旅行者の誘致には、特殊な高付加価値旅行会社(Luxury Travel Agency)との協業が不可欠です。

「高付加価値旅行」の定義

日本政府観光局(JNTO)は「1回の旅行で1名100万円以上を消費する訪日旅行」を高付加価値旅行と定義しています。2023年の全訪日客に占める比率は2.4%、59万人でした。

タイが高付加価値訪日旅行市場である数値的根拠

・高付加価値訪日旅行者数:タイは3.3%で8位(中国、米国、台湾、香港、韓国、豪州、シンガポールに次ぐ)。英国(2.8%)・中東(2.0%)より上位。

・高付加価値消費額:タイは3.3%で8位(上位国は同上)。英国・中東より上位。

次々とタイで実施される高付加価値訪日旅行ツアー

タイ市場では100万円超レンジの訪日商品が実際に企画・販売されています。季節や在庫により構成は変動しますが、直行便+専用車+上質宿泊+特別手配を核に、撮影映えとストーリー性を備えた体験が選ばれやすいという傾向は一貫しています。

例えば、JR東日本のリゾートトレイン四季島(1名約200万円)がタイに販売枠が割り当てられたり、1名100万円を超える東北ツアーが完売しており、現地でも高付加価値旅行が実際に企画・催行されている事実があります。

なお、タイにおける東北ツアーは一般的に、スイスなどの欧米ツアーより高価です。

タイ発スイスツアーの例

今年の旅行博において、スイスツアーはおおよそ、

スイス周遊8〜9日で、例えばドイツ・オーストリア・スイス(アルプス横断)8日、

イタリア・スイス・フランス(3か国)9日等が6~8万THB(約30~40万円程)で販売されています。

タイ発東北ツアーの例

・【1名約71万円】 Elite Holiday & Agency「Tohoku Sendai Tour」(6泊7日) 1人あたり147,500THB(約71万円)。

行程:青森、岩手、秋田、山形、仙台、東京

・【1名約77万円】 Top of the World(13泊14日) 1人あたり159,900THB(約77万円)。

行程:大阪、能登半島、黒部、上越、新潟、佐渡、会津、足利、東京

以上から、欧米より高くなる傾向のある東北などの地方へのツアーは、タイ市場においては一般的な海外ツアーではなく、タイ人にとっては高付加価値旅行に属する商品であり、地方は高付加価値を高めるプロモーション施策を検討するのがタイの市場性に即していると考えられます。

高付加価値旅行者の特徴は「手ぶら」

「直行便・ラグジュアリーホテルが重要」

ここでいう「手ぶら」とは、荷物・移動・段取りの負担を最小化し、滞在の質を最大化する選好を指します。具体的には、直行便/専用車/上位客室を前提に、当日変更に対応できる事前準備を極力想定して設計することが鍵になります。タイ人高付加価値旅行者(富裕層)は意味のない移動を好まず、徒歩は5分でも敬遠されることがあります。投資対体験という、意味のある体験について時間対効果(タイパ)を重視し、通常はタイのフルサービスキャリアであるタイ航空を選びます。

宿泊は和モダンスタイルの、布団敷きよりベッドタイプを好む傾向があります。ハイブランドの5つ星ホテルまたは洗練された建築・デザイン・サービスに定評が高いか、歴史的ストーリーのある高級旅館を求めます。温泉は客室に個室設備または貸切風呂で眺望の美しさ、和の雰囲気でのプライベート感を重視します。

レストランや食事ではアレルギー対応、宗教対応、苦手食材の確認が必要で、ビーガンやベジタリアン対応も求められます(宗教以外の、家族の慣習による食事制限の場合もあります)。 基本的には、ご当地でしか食べられないAuthentic(真正)なグルメを希望していますが、何食も連続して和食や海鮮が続かないように、高付加価値旅行取扱旅行会社(Luxury Travel Agency)は気を遣って食事の予定を入れます。 2025年時点のタイ・ミシュランガイドには、三つ星が1店、二つ星が7店、一つ星が28店、グリーンスターが4店、ビブグルマンが156店掲載されていますので、高付加価値旅行者が普段触れているグルメについて確認するのも良いでしょう。

「移動は最小・アクティビティは柔軟に」

タイの高付加価値旅行者は、欧米人高付加価値旅行者のように活動的でない傾向があり、普段は多くのスタッフをかかえ投資事業や会社経営を行って生活しています。タイの歴史的・文化的理由から、日常で家事・運転を外部化する世帯が多く、高付加価値旅行者でなくともメイドさんや運転手さんがいるのは一般的です。

よって、自分の時間や判断が優先されることが当然である価値観であるため、旅行中も自身での運転や体験など、労働に近いと判断される活動は敬遠され、逆に手ぶらで気軽なリラックスさと利便性を重視し、突然の行程変更に対応できる柔軟さが求められます。 彼らも、モバイル決済を登録したスマートフォンだけは手に持っています。

同じ理由で、(年中暑いタイ生活の影響なのですが)徒歩移動や長距離移動は好まず、状況によっては途中で切り上げたいニーズがあります。 移動手段はマイクロバスや大型ミニバン(例:アルファード)、貸切大型バスなどで、買い物を大量に行いかつ利便性を高めるため、新幹線のグランクラスと荷物運搬用の専用車を同時に使うことも珍しくありません。

旅行中は、タイの高付加価値旅行者も、家族の思い出のために撮影や写真スポットを重視し、アクティビティそのものよりも撮影を優先する傾向があります。

また、十分なショッピング時間の確保も重要です。

これらの気の利いた行程を組めるのが、これらの配慮を一括設計できるのが、高付加価値旅行会社(Luxury Travel Agency)です。タイから高付加価値旅行者を誘致するなら、彼らとの連携が重要です。

高付加価値旅行会社(Luxury Travel Agency)との協業は必須

タイには、JNTOの「訪日旅行を取り扱う旅行会社」リストに含まれていない、規模は小さくとも長年に渡る人脈と信頼で富裕層(高付加価値旅行者家族)のカスタマイズ旅行や、予算をふんだんに使えるタイ政府部門やタイ企業の報奨旅行を企画・実施している高付加価値旅行会社(Luxury Travel Agency)が複数存在します。

彼らと高付加価値旅行者誘致を協業するには、

①五つ星のハイブランドホテルや、高級旅館があればまず伝える(宿泊先が活動の起点になる)

②世界でもユニークな観光資源はなにか、惹きつけられる写真を提供(アフリカのサバンナや、アラスカのオーロラを見ている人たちですので、誘致にはそこにしかない唯一無二の体験は必要)

③次回の顧客への旅先案提示時に、提案してほしいと依頼(1人1泊5,000円程度の宿泊助成金よりも、出迎え横断幕や、ゆるキャラ出張などが喜ばれることも多いです)

の3ステップが基本となります。

まとめ:タイは「質も量も」狙える市場

以上より、タイからの高付加価値旅行は規模と購買力の両面で無視できない市場です。

訪日数でも2025年上半期(1–6月)に約68万人で、全体6位の主要市場となっています。

また、誘致には高付加価値旅行会社(Luxury Travel Agency)との協業が必須と言えます。

マス向けでなく、富裕層(高付加価値旅行者)へ向けた高付加価値旅行をタイやシンガポールから検討されたい自治体・DMO・旅行会社・PR会社等団体様は、お気軽にご相談ください。

アジアクリック 高橋学

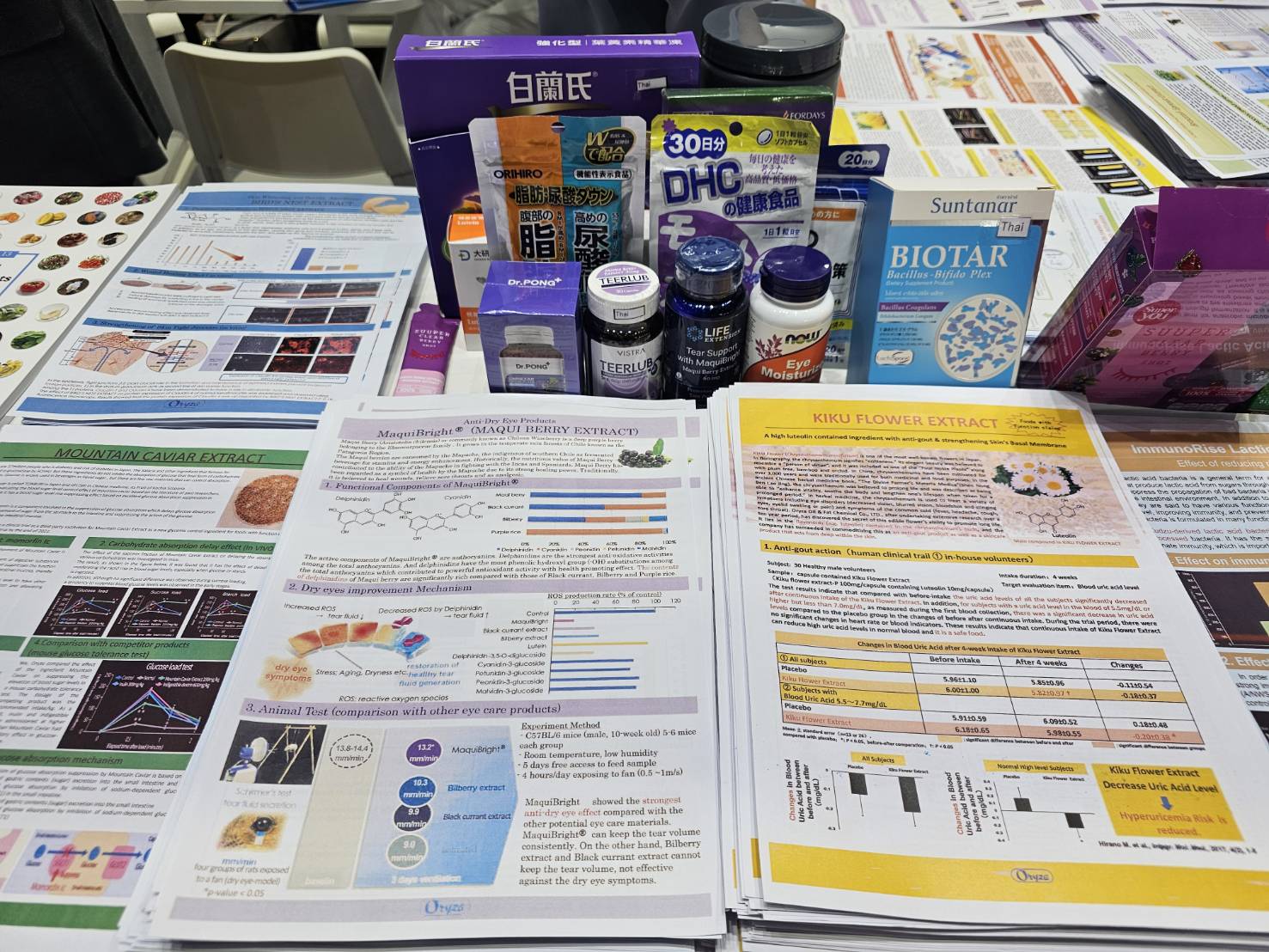

現地からの所感|Fi Asia & Vitafoods Bangkok 2025

Fi Asia & Vitafoods(2025年09/17〜19、バンコク・QSNCC国際会議場)は、主催の事前案内ベースで出展750社超・来場23,000人超・来訪70カ国超の規模で、今年は体験型の展示が増え、歩いて回っても楽しい構成でした。

日系では、麺・ベーカリー・ビール向けのアルギン酸提案がとくに目立ちました。タイは日本食のすそ野がどんどん広がる一方で、運営はタイ資本の店も多く、味や食感が「惜しい…!」に落ち着く場面もまだある。そこで“ふわっと膨らむパン”“茹で伸びしにくい麺”“きめ細かい泡のビール”を実現する素材の出番。小さな処方でも口当たりはガラッと変わるので、日本食の底上げ×日系素材の出番はまだまだあるな、という実感です。

会場スナップを3つ。

-

香料ブースでは、寿司レーンみたいな回転テーブルに「チョコ、抹茶、ゆず…」と香り付き試食品が次々流れてくる仕掛け。立ち止まった瞬間に“香りで理解”させ、そのまま商談させるのがうまい。

-

中国勢のブースでは、同時に何人もライバーがスマホで「生配信」。視聴コメントを拾いながら、その場でサンプルや価格の説明まで進むスピード感が圧巻。

-

いっぽう日本の多くのブースは、来てくれた人に機能や事例を丁寧に説明→商談という“対面の深さ”が強み。中国ブースのライブ発信の波とは真逆だけど、信頼を積む感じはやっぱり日系らしい。

食の質を上げる日系素材に勝機

タイの日本食マーケットは年々拡大しているが、現地タイ資本が多く、味や食感に課題が多い。つまり日本品質にはまだまだ及ばないため、そこへアルギン酸や麹など“日本の技術・素材”が入る余地は大きいと実感。 麺のコシ、パンのふわっと感、ビールの泡持ち——小さな処方で体験価値が一段上がり、結果として訪日経験で口の肥えたタイ人にはまり、日本食カテゴリー全体の単価と満足度を押し上げられるはず。

加えて、会場で目立った「同時ライブ配信で一気に商談母集団を作る中国勢」や「回転レーンで“香り・味”を次々試させる香料ブース」の見せ方は、日系も取り入れられる余地あり。“機能性と緻密さ+ライブや演出”で、来年はもっと良い商談チャンスを獲りにいけると思います。

FAQ(Fi Asia & Vitafoods Bangkok 2025)

Q. いつどこで開催されましたか?

A. 2025年9月17日〜19日、バンコク都心のQSNCCで開催されました。

Q. 規模はどのくらいでしたか?

A. 主催の事前案内ベースで出展750社超、来場23,000人超、来訪70カ国超の見込み規模でした(最終確定値は未公表)。

Q. 日系は何が目立ちましたか?

A. アルギン酸(麺・ベーカリー・ビール向け)や麹など、食感・風味を底上げする素材提案が目立ちました。

Q. 具体的な日本企業の例は?

A. 三菱商事ライフサイエンス、KIMICA、イワキ、野村貿易、高砂香料など。

Q. それらの素材が注目される理由は?

A. タイで日本食が年々拡大し、品質の均一化・高付加価値化への需要が高まっているため。少量配合でも“麺のコシ”“パンのふわっと感”“ビールの泡持ち”など体験価値を上げやすいからです。

Q. イベント時の会場レイアウトの特徴は?

A. Fi AsiaはG階、VitafoodsはLG階で、目的別に回遊しやすい分割配置でした。

Q. 他国のブースで印象に残った点は?

A. 中国勢は同時多人数のライブ配信で商談母集団を広げ、香料ブースでは回転寿司レーンのような回転テーブル展示で“香り体験”を連発していた点です。

Q. 日本勢の強みと課題は?

A. 強みは機能性と、対面での丁寧な商談と技術の緻密さ。課題は“スピードと演出”の強化(ライブ配信・即サンプル出荷・即時見積など)です。

Q. タイの日本食市場は拡大している?

A. はい。日本食レストランは2024年に5,916店(前年比+2.9%、+165店)で、2007年745店から約7.9倍と裾野が拡大しています。

Q. 地域別の店舗分布は?

A. バンコク都2,672(+2.7%)、近郊5県873(+2.7%)、その他地方2,371(+3.1%)です。

Q. 業態別の動きは?

A. ラーメン802(+8.2%)、居酒屋480(+9.8%)、蕎麦・うどん36(+16.1%)が増加、一方で寿司は1,279(−6.8%)でした。タイ資本が目立ちます。

Q. タイ外食市場の足元は?

A. 2024年は約5,450億THB(+8.9%)規模、2025年は約5,720億THB見通し(+4.8%)と堅調です。

Q. 来場者の主な属性は?

A. 食品・飲料・サプリ関連の開発、購買、事業責任者が中心で、試食・試飲や機能性相談の需要が高い層です。商談は英語で問題ありません。

Q. 次のバンコクでの食品関連の展示会はいつ?

A. 以下になります。

・2025-10-01〜10-03|BITEC(Bang Na, Bangkok)|Thailand Bakery & Ice-Cream 2025|ベーカリー/アイスクリームの原材料・製菓機器・包装の展示会

・2025-10-02〜10-05|BITEC(Bang Na, Bangkok)|ASEAN Café Show 2025|コーヒー/ティー/ベーカリー/アイス/カカオの総合カフェ産業展

・2025-10-15〜10-17|BITEC(Bang Na, Bangkok)|LogiMAT & LogiFOOD Southeast Asia 2025|食品・コールドチェーンを含む物流/サプライチェーンの展示会

・2026-05-26〜05-30|IMPACT Muang Thong Thani|THAIFEX – Anuga Asia 2026|アジア最大級の食品・飲料総合見本市(参考:タイ最大の食品商談会。来年分も既に予約が始まっており、2025年12月を待たずに予約がいっぱいになりそうな勢いです)

最新の現地事情など、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

アジアクリック 高橋学

(以下現地写真が続きます)

写真は以上です。

写真は以上です。

2025年8月7日〜10日、バンコク・IMPACT Exhibition Center Hall 7-8で「タイ中小企業博覧会 2025(SMART SME EXPO 2025)」が開催。約10,000㎡に、飲食をはじめとした200超のフランチャイズが集結し、4日間で15,463人もの来場者が訪れました。

来場者からは『必要な情報が揃う』『優れたパートナーが見つかる』との声が寄せられるとともに「ビジネスの仕組みや素材についてさらに詳しく知りたい」という前向きな要望も多く、会場全体に高い熱意が感じられました。

商談総額約9億円

主催者発表では、353件の商談成立/商談総額202百万バーツ(約9.1億円:1バーツ=4.5円換算)もの成果とのこと。売上総額287百万バーツ(約12.9億円)、融資申請186百万バーツ(約8.4億円)、総経済効果474百万バーツ(約21.3億円)の見込みと、タイの景気停滞感の中でも新規投資の動きは堅調です。

人気ブランド例

今回とくに目立ったのはアジアの飲食系フランチャイズでした。タイでのこのようなBtoBイベントでは、試食の食べ歩きも楽しみであり、各ブースでは思い思いに食材を試食しながらわいわいと商談が進んでいます。

-

Sukishi Korean Charcoal Grill:家族層に好感の韓国式BBQ。韓流&韓国旅行体験が後押し。

-

Mikucha(タピオカティー):若年層ドリンクの定番。台湾旅行の体験需要が原動力。

-

COCO WALK(ココナッツドリンク):健康志向×タイらしさで着々と支持拡大。

-

ボートヌードル:仲間や家族で楽しめる「わんこ式」おかわりの楽しさで幅広く浸透。

実は、アジアの食がタイで広がっている背景には、ソースメーカーがタイ人の嗜好に合わせた多様な味のソースを提供するようになったことがあり、それが新商品開発のハードルを下げる要因にもなっています。

39 RAMEN特別講演(成長ストーリーと実務ノウハウ)

急成長中の日本式ラーメン39 RAMENは、特別セミナーで「小規模店舗から全国展開」の軌跡を公開。

-

ブランディング&マーケ:価格帯・体験価値・出店立地の一貫設計。

-

フランチャイズ運営:品質担保のスーパーバイザー導入、オペ標準化、仕入れ共同化、教育体系。

-

市場開拓:郊外モール→幹線道路沿い→地方中核都市へ段階展開した、とのこと。

最大の特徴は1杯39バーツ(約175円)という圧倒的低価格で、「手軽に食べられる日本食」市場を牽引。背景にはタイでの日本ラーメン人気の広がりがあり、石川県発祥の8番らーめんなどローカル展開が全国に浸透。さらに市場の価格帯は約39〜450バーツと厚みがあり、一風堂や神戸本店 Enishi(ミシュラン掲載)では400バーツ超(約1,800円〜)の高価格帯も成立しています。39 RAMENはこのタイ多層市場の“ラーメンエントリー層”を押さえた戦略で存在感を高めており、39バーツというインパクトはBtoB会場でも目立ったようです。

タイ進出時はC2C2Bを意識

タイ市場にはC2C2B(Consumer to Consumer to Business)が根づいています。旅行で体験した食文化が口コミで広がり、市場を形成し、ビジネスに発展する流れです。韓国式BBQ、タピオカ、日本ラーメンの浸透もこの「旅行体験の逆輸入」が土台です。

近年、タイ人の間で日本食が日常に溶け込むスピードは飛躍的に加速しており、それを裏付けるように訪日タイ人の数も力強く回復しています。2024年には114万8,900人に達し前年から15 %増、2025年上半期だけでも68万50 0人に達して前年比10 %増と、コロナ前の状況とは明らかに違う勢いです。

しかしながら、タイ市場は世界のトレンドを素早く取り込む一方、日本企業には訪日体験と現地消費を橋渡しする設計が欠かせません。

①まずはイベントやタイフェックスなどで試食提供し市場の反応を確認、

②信頼できる現地ディストリビューターと契約して小ロット検証、

③共同購買・共同物流によるコスト圧縮、

④ヒット後に現地生産やOEMへの段階的移行を検討——

この流れを通じて、関係者全員に利益が行き渡る持続的な生産・流通体制を築けるかどうかが勝負どころです。

当イベントのようなBtoB商談会は、成功事例と課題を同時に比較できる、海外展開を考える企業にとって貴重な学びの機会です。

業界別の最新状況や、今後のイベント・商談会についてもお気軽にお問い合わせください。

アジアクリック 高橋学

【出典】SMART SME EXPO 2025 主催者公式発表(2025年8月10日)

MGR ONLINE

2025年、中国はタイとの国交樹立50周年を記念し、複数の文化・観光関連イベントを実施。中国政府および地方自治体が主導し、タイとの関係強化と観光誘致を積極的に進めています。

タイ・中国国交樹立50周年記念イベント(バンコク)

2025年7月30日、バンコクの中国文化センターにて「中国・タイ国交樹立50周年文化交流イベント」が開催。

当日は、少林寺武術団による演舞や中国伝統料理の展示が行われた。タイ観光業界からも関係者が参加し、文化交流と観光協力の意義を再確認する機会となりました。

同センターはMRT(地下鉄)「Thailand Cultural Centre駅」近くのラチャダー通り沿いに位置し、これまでも中国文化普及の拠点として機能しています。

「サワディー&ニーハオ」プロジェクト🇹🇭🇨🇳

2025年5月29日~6月1日、バンコクのセントラルワールドにて「Sawasdee Ni Hao(サワディー・ニーハオ)」イベントが開催。

このイベントは中タイ国交50周年を祝う大型プロジェクトの一環であり、両国の観光・経済分野の連携強化を目的として実施されました。

タイ政府関係者の出席に加え、中国からも複数の観光局代表・重鎮が来泰し、現地メディアや旅行業界向けにプロモーションを展開しました。

タイ首相経験者のペートーンターン氏も中国語でメッセージを伝えました

タイ首相経験者のペートーンターン氏も中国語でメッセージを伝えました

タイ元副首相のピニット氏「特に少林寺の伝統は、困難に直面しながらも自衛と生存を求めた実生活の闘いを描いた無数の映画にインスピレーションを与えてきました。」

エアアジアによる中タイの記念機体運航✈

2025年7月9日、タイ・エアアジアは国交樹立50周年を記念し、特別塗装を施した記念機(エアバスA320)を発表。

機体には、タイのナーガと中国の龍をモチーフとした記念ロゴが描かれ、観光誘致キャンペーンの象徴として運航が開始されました。

この取り組みは、両国の象徴を組み合わせたビジュアルを通じ、航空・観光分野の連携強化、ひいてはタイをはじめとした航空分野における“一帯一路”の拡張を、国内外、特に東南アジアにアピールする狙いがあります。

中国の各地方がタイ人誘致を強化、一帯一路の地ならしの側面も

中国の地方自治体も積極的に・個別にタイ人観光客の誘致を進めています。特に雲南省、広東省、海南省などでは、タイ語に対応した観光資料の作成やオンラインキャンペーンを展開しており、中国南部の自治体や航空会社を中心にファムトリップも積極的に実施しています。

また、ご存じのとおり、タイにおける中国ツアーの参加費用は、訪日ツアーの数分の一となっています。

ご参考までに、中国ツアーのスクリーンショットを以下に掲載しています。

(タイ最大手の旅行会社であるQuality Expressによる中国ツアー)

(2025年8月、タイ有力旅行会社Compax world – ASAHI travelによる「プレミアム中国ツアー」シリーズ広告。例年に比べて中国ツアーがよく売れるとのこと)

観光インバウンドは中国にとって「収益事業や地方活性化」にとどまらず、「外交・覇権戦略の一環」として位置づけられており、特に東南アジアにおいては「一帯一路」と密接に結びついています。したがって、日本が東南アジアからの訪日誘致を進める際には、現場レベルでも知らず知らずのうちに中国の影響圏(投資・交通インフラ・人材交流)と競合していることを強く意識する必要があります。

アジアクリック 高橋学

参考URL

-

タイ外務省(MFA)公式発表(50周年レセプション報告)

https://www.mfa.go.th/en/content/golden-jubilee-of-thailand-china-friendship-en -

エアアジア記念機体ラッピング(THAICH.NET)

https://www.thaich.net/news/20250710ew.htm -

Sawasdee Ni Hao イベント(NEWSCLIP)

https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/23023 -

少林寺武術団による記念公演(Bangkok Post)

https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/3078890/shaolin-performance-marks-50-years-of-thai-sino-ties - Comapax world facebook

https://www.facebook.com/compaxworld

2025年7月25日から8月3日まで、タイ・バンコクにある商業施設「ザ・モール ライフストア バンカピ(M GRAND HALL, G階)」にて、定期定期に開催されているプロモーションイベント「THE MALL JAPAN DISCOVERY 2025」が仙台の七夕祭りをテーマとして開催されました。

本イベントでは、宮城県仙台市が観光と食の両面でタイ市場に向けたプロモーションを実施。既存の「SUGOI JAPAN」イベントの仙台バージョンとして、東北ならではの魅力を発信しました。

会場演出・体験コンテンツ

会場は仙台七夕まつりをイメージした華やかな吹き流しで彩られ、日本らしい雰囲気が漂っていました。

タイ人来場者は、短冊に願い事を書く体験にも参加し、「家族の健康」や「幸せ」など、思い思いのメッセージを日本文化に倣って記していました。

さらに、浴衣を着て日本式の人力車(じんりきしゃ)に乗る体験も提供され、家族連れを中心に人気を集めていました。

また、仙台市の公式観光キャラクター「むすび丸」も登場し、記念撮影などを通して交流を深める姿が多く見られました。

ステージ上では「DAISUKE SENDAI – LEGEND OF SAMURAI」と題した本格的な時代劇パフォーマンスが行われ、映画のような演出に会場全体が引き込まれていました。子どもから大人まで、タイ人参加者から非常に高い評価を得ていたのが印象的です。

仙台・宮城の特産品販売

物販コーナーでは、仙台や宮城県の特産品が多数紹介・販売されていました。中でも注目されたのは以下のような商品です。

-

仙台牛の焼き実演

-

ずんだ餅やずんだスイーツ

-

喜久福(抹茶大福)

-

いかめんたい、もずく、そうめんなどの海産加工品

グルメを通じて、仙台の食文化に触れられる機会として、試食や購入を楽しむタイ人来場者の姿が多く見られました。

バンコクの中間層は日常的に日本料理を食べるようになってきており、一通りの日本料理は揃っているため、昨今は特に地方料理に興味が向けられています。

タイ市場へ進出する意義

現在のタイ市場では、訪日旅行先の選定基準として「地方らしさ」や「食体験」が強く求められています。中間層・富裕層ともに旅行意欲は高く、タイ語でも地方へ訪問するための情報はそろっていますので、たくさんある候補地の中でもSNSを通じた情報拡散や刷り込みによって「まだ知られていない魅力的な地方都市や地方」を訪問先として選ぶ傾向がますます強まっています。

また先にも触れたとおりバンコクの訪日リピーターにとって、本物の食、まだ食べたことのない地方ならではのグルメは訪問地候補に入るためのでも重要な要素の一つであります。

仙台市のような地方中枢都市は、東京・大阪とは異なる独自性あるコンテンツを「東北・東日本としての広域周遊で」提供できるため、今後の訪日インバウンドにおいて、タイ人訪日リピーターにとってとても有望なディスティネーションであり、その意味で、今回のように現地イベントを通じて体験的に訴求する手法は、非常に効果的なPRアプローチと評価できます。

その他、昨今のタイや東南アジアでの有効な最新プロモーション事例などはお気軽にお問い合わせください。

アジアクリック 高橋学

2025年7月24日から27日にかけて、バンコクのBITECで開催された「Pub Bar Asia 2025」が、パブ・バー・ナイトライフ業界向けに、5,500名以上もの世界中のサプライヤーがタイおよびASEAN市場向けの商品やサービスを紹介し、今年も大きな注目を集めました。

昨今のタイでは、過去10年間で平均5〜7%のアルコール市場の成長が見られ、有名なタイビールやタイウイスキーに加え、近年ではクラフトジンやフルーツリキュールなどの新興カテゴリーも、一般消費者の間で急速に浸透しています。

また、中間層の拡大とタイ観光業の回復を背景に、差別化されたプレミアムアルコール製品への需要が高まりつつあることも注目すべき市場動向です。

その中でも特に多くの来場者の関心を集めていたのが、日本パビリオンに展開された日本酒のブース群です。

今回は全国から15の酒蔵・関連団体が参加し、それぞれ自慢の日本酒を携えてタイ市場にアピールしていました。横田酒造(埼玉県)、小林酒造(北海道)、小西酒造(兵庫県)、松井酒造(京都府)、菊水酒造(新潟県)、関空運輸(大阪府)といった伝統ある酒蔵や輸出支援業者が出展されており、それぞれの地域色を活かした日本酒を紹介していました。

そのほかにも、宮崎県からは宮崎本店(宮崎県)が、京都府からはLIKAMAN HOLDINGS(京都府)が、静岡県からは三源(MITSUGEN CO., LTD.)(静岡県)が出展。果実系リキュールやクラフト系蒸留酒など、幅広いジャンルでの出展が見られました。

これらの企業は、タイの飲食・流通業者との商談に加え、現地消費者の嗜好に合わせたプレゼンテーションを行っており、日本酒の多様性と可能性を強く印象づける展示となっており、各ブースでは試飲や商談が熱心に行われ、バイヤーや業界関係者、一般のお酒好きまで、幅広い層が足を止めていました。

タイにおける日本酒市場は、この10年で大きく成長しています。日本酒の対タイ輸出額は過去10年で約2倍以上に拡大し、特にプレミアムな純米大吟醸や吟醸酒の需要が目立っています。輸出単価も2013年には1リットルあたり約650円だったものが、2023年には1,400円を超えるまでに上昇しました。これにより、日本酒はかつての「和食のお供として雰囲気・セルフィー用に呑む」から、「こだわりとストーリーのある高級酒」、「自分の大切な時間に呑む高級酒」へと位置づけが変わりつつあります。

市場の嗜好にも変化が見られます。バンコクでは高級レストランや寿司店に加え、近年はホテルラウンジやワインバーなどでも日本酒が提供されるようになっており、料理とのペアリングやカクテル素材としての活用も進んでいます。一方で、純米酒やスパークリング系の日本酒は、若年層や女性層を中心に、カジュアルな飲み方として親しまれ始めています。

Pub Bar Asia 2025への参加を通じて、日本酒は「飲んでもらう」フェーズから「選んでもらう」「語ってもらう」フェーズへと進化しつつあることが感じられました。今後もタイ市場は、日本酒にとって重要な海外市場の一つであり続けるでしょう。地元に根ざした小規模酒蔵にとっても、現地とのつながりを深めながら長期的に取り組めるチャンスが広がっています。

そして、すでに日本酒文化が深く根付き、高品質な銘柄の輸入・流通が当たり前になっているシンガポールのような成熟市場を参考に、タイ市場も今後さらに洗練された日本酒の受け入れが進むと期待されています。日本酒が「特別な体験」として日常の中に浸透していく未来は、もう遠くないかもしれません。

個人的に印象に残ったのは、スマートフォンのアプリを使って運転代行業者を呼べるサービス「わたし呑む・あなた運転する」の展示でした。

今後も、8月の29日から31日の期間にバンコク都心のイベント会場クイーンシリキッド・ナショナルコンベンションセンターで日本博2025が、高級百貨店エムスフィアでSAKE WEEK THAILAND 2025が開催されます。 この機会にコロナ禍前とは大きく変化したタイ消費者市場を視察されるのも効率的かと思います。

タイやシンガポールへの輸出、プロモーションについては、お気軽にご相談ください。

アジアクリック 高橋学

こんにちは、シンガポール特派員のHinaです。

アジア圏内に旅行や仕事に行くとどこの国にも日本食レストランや日本の食材は当たり前のようにみかけます。

ここシンガポールはアジア圏内でも最も日本食レストランの進出、開業数が多くがレベルも高く商品数も非常に充実している国だと思います。

今日はそんなシンガポールで人気があった日本食レストランとその理由を探ってみましょう。

なんじゃもんじゃ(お好み焼き・居酒屋)

シンガポールの川沿いに立ち並ぶ高級住宅街リババリー近くにある不動の人気店。10年以上の営業。

Grand Copthome Waterfront Hotel の1階にあり店内と川に面した外の席に若列。

日本人オーナー。美人姉妹が話題になった事も。

人気の理由 : お好みだけでなく、広島焼き、もんじゃ焼きもある。その他居酒屋メニューも非常に豊富でどれを食べても美味しく味が安定しているのでシンガポール人や駐在日本人からのリピーターが多い。

川沿いのオープン席も人気で日本人らしいイベントをよく開催しており飽きが来ない。

矢澤(高級焼肉)

シンガポールリバー沿いロバートソーンウォークにある中高級の焼肉店。

ヤザワミートのシンガポール店。開業から多くのファンが訪れるシンガポールでトップクラスの人気。

この肉を利用したハンバーグ屋も人気。

人気の理由:価格は高いもののそれに見合ったクオリティーのお肉が食べれる。接待用や海外からの来客を連れていくのにふいんき、味など安心して利用出来る。開店当時はここまで高いレベルの焼肉店がまだなかったため絶妙のタイミングで出店も成功した理由かと。高級エリアに高級焼肉とイメージが揃っている。焼肉ではここが一番だと思われる。

銀座 黒尊(高級寿司)

シンガポールリバー沿い。ロバートソンウォークにある高級感のある寿司屋。

ここと同じ素材使ったグループ店の上品な回転寿司店も開業しブランド力をさらに強化。

日本人に定評のある人気。

人気の理由:昼の漁師豪快投げ込み丼セットが人気度が非常に高い。新鮮な素材に、付け出し、味噌汁、デザート、お茶(シンガポールで水すら有料の場合もある)でたったの20ドル。鮭の親子丼、特選バラチラシも20ドル以下と気軽に使えやすい。夜は和風個室があるので接待にも使えると好評。

酢重(割烹風和食)

マンダリンホテルにあるマンダリンギャラリーショッピングセンターの中にありしっとりと高級感がありつつ落ち着きのある店。割烹ほど気取らず、和食レストランほど安っぽくなく様々な場面で使いやすい。

人気の理由:日本人がこぞって一番美味しい日本食と絶品するレストラン。銀タラ西京焼きやはらすなど日本以上に美味しいメニューも多い。価格は高いがふいんきと絶品料理が食べれると毎週通う家族もいるほどの人気。立地がオーチャードも便利で通いやすいひけつ。

焼肉青ちゃん(大衆焼肉)

昔からサマセットのホテルの中にある青ちゃんはシンガポールにまだ日本食がなかった時代から営業している日本人に長く愛されている焼肉屋。店内は広く個室がいくつもある。平日ランチセットもコストパフォーマンスが高い。

人気の理由:なんといっても歴史の長さ。シンガポールに長い駐在員の定番店になっており、価格も大衆価格の焼肉なので接待以外やローカルも気軽に利用出来るのが人気。肉のクオリティーも価格と見合っており納得して払える。立地がサマセットというのも気軽に普段使いしやすい。

酉玉(高級焼鳥)

シンガポール川沿いにあるロバートソンウォークの角にある焼鳥や。店内は落ち着いた白木で造られ高級感がある。

日本人のみならずローカルからも定番店として利用されている。

人気の理由:美味しい焼き鳥があまりなかった少し昔からあるお店で、いまだにその味のクオリティーは変わらない。個室もあり接待として使いやすい。焼鳥では恐らく一番人気と予想。

てっぺい(天ぷら 和食)

タンジョンパガー駅前にあるカウンターのみのお店。隣にラーメン屋と餃子屋、寿司屋などと日本食レストランが並ぶがこの店を含めラーメン、餃子は人気だがここのランチにできる行列ほどではない。

人気の理由:カウンター越しに揚げたてのてんぷらが食べれると非常に人気が高い。ランチ時間は行列必須。価格がリーズナブルのみならずすぐ目の前で作られる海鮮丼やてんぷらが見えるのも人気のポイント。

オイスターバー&グリルワーフ(オイスターバー)

ロバートソンウォークからさらに奥にいったロバートソンキーエリアの川沿いにある。新鮮な生牡蠣とモヒートなどバーメニューが豊富。シンガポールに進出後、数年で数店舗までオープンした。

人気の理由:コンセプトが牡蠣とモヒートと非常に分かりやすい。生牡蠣が売りであり、また100種類以上もあるモヒートは女性に人気である。通常のオイスターバーとは異なり様々な国の牡蠣が食べられウイスキー、トリュフオイルをかけたりその牡蠣に合った食べ方を楽しませてくれる。

味千(大衆ラーメン)

オーナーは日本人男性。シンガポールに15年以上もラーメン店を展開しすでにほとんどのショッピングセンターで見ないことがないほど定番店。日本人よりもほとんどがローカルに支えられている。

人気の理由:グループでラーメン以外にフルーツケーキ、ビュッフェ、ブランド違いのラーメン店、中華、和食など幅広く日本食レストランを出せるためショッピングセンターのマネジメントから良いオファーを受けやすく良い場所を安く取れやすい。歴史がありシンガポールのマーケットを完璧に把握している。

信屋(居酒屋)

ブギス駅やシティーホール駅から離れた場所にある雑居ビル1階にある昔ながらの高架下風飲み所。カウンターと小さなテーブルが並び予約しないといつも入れないほどの人気店。お酒を飲まない人入店お断り。

人気の理由:席に案内する前に酒を飲むか聞かれるため飲む人のための店でありそれに合った小鉢の料理が多い。値段も小鉢のため安く感じめずらしい食材も多い。店内にいると日本の郊外で飲んでいるような錯覚になるほどどっぷり日本である。

以上のように、シンガポールで成功していた日本食店は、特徴的な業態・高品質なメニュー・立地・リピーター獲得術が理由で評価されています。

各店とも「美味しさ」「価格」「雰囲気」「日本人オーナー/現地密着」「立地」「イベントやサービス」が主な成功要因です。

当社アジアクリックでは、FacebookなどSNS運用代行を中心とした現地PR、現地調査、現地営業代行などオンライン・オフライン施策で日本の皆様と現地の消費者がアジアを知り、アジアと繋がり、アジアでうまく行くお手伝いをさせていただきます。 東南アジア市場のビジネスはお気軽にご相談下さい。

シンガポール Hina

info@asiaclick.jp

【成果】数百人ものB2Bバイヤーが東北ブースに来訪し、数十件もの商談が成立

タイB2B食品商談会のタイフェックス2025での東北・新潟地域産品のプロモーションが大成功を収めました。

2025年5月27日から31日までタイ・バンコクで開催された「THAIFEX-Anuga Asia 2025」において、東北・新潟県産地域産品のブースは、新たな販路確保・拡大という目的を大きく上回る成果を達成しました。過去最大規模となったこの展示会には、一般客を除き143カ国・地域から88,349人もの食品バイヤーが訪れ、最終日の一般開放日を含めた全体来場者数は14万2,370人に達しました。私たちの東北ブース(東北経済連合会主催)では、数百人のバイヤーからの来場アンケートを獲得し、数十件もの商談が成立するなど、東北産品のタイ市場における大きな可能性が再確認されました。

【成功の理由】日本製品で溢れているタイでは、とがった本物の製品が求められている

なぜ日本の地域産品はタイでこれほどまでに受け入れられたのか?

この成功には、いくつかの明確な要因が挙げられます。

■「JAPAN」ブランドの強力な訴求力からの東北産品の説明

・ブース名に「JAPAN」という単語を入れたこと、四季の東北観光ポスターを背景にした装飾、そしてスタッフの説明によって、来場者はブースが「JAPAN」の東北地域産品であると認識し、好意的な反応から試食への意欲が高まりました。

・会場マップで「高級食材」カテゴリーに位置付けられていたことも、来場者誘致の大きな要因となりました。

■「ご飯に合う」コンセプトと効果的な試食提供

・タイには多くの日本食レストランやスーパーがあり、日本のお米と一緒に食事をする習慣が広く浸透してきています。この食習慣に着目し、地域産品を単体ではなく、各県産のご飯に各県産のおかずを乗せて提供したことで、来場者の反応が非常に良好でした。

・地域産品のみの試食では辛さやしょっぱさが目立つ可能性がありますが、お米と一緒に出すことで味がバランスよく評価。初めて目にするおかずに対しても、来場者は積極的に香りを嗅いでから試食する様子が見られました。

■「地域産品だからこそのユニークさ」と「日本での人気商品」への高いニーズ

・タイのバイヤーや消費者は、一般的な日本食がどこでも手に入る状況であるため、「日本で人気のある商品」や「東京のスーパーや百貨店でも売られていないような地域産品」といった特別感やユニークさを強く求めています。

・ユニークで日本で人気の商品であれば、価格がある程度高くても構わないというタイ人バイヤーの考えがあることが明らかになりました。

■タイB2Bプロモーションとタイフェックス会場でのブース運営

・タイの飲食関連・東北関連の方々への案内状の送付・メールでの事前告知が来場者誘致に効果的でした。

・タイ語・英語・日本語の多言語対応アンケート、日本らしいノベルティ(カラフルべこ、秋田犬缶バッジなど各県ごとに用意)の配布も、日本らしさ・東北各県らしさの見える化により、多くの来場者のアンケート回答と商談への誘導に貢献しました。

・多国籍の飲食店、小売店、食品卸、商社、流通など、幅広い業種から、タイの誰もが知る大手レストランや大手スーパーを含む多数の大企業、タイ財閥系グループ食品企業バイヤーが東北ブースを訪れました。

【産品ごとの成功事例】 タイ市場で光った地域産品は、ファンがつきそうな特徴を持っていた

特に注目された地域産品とその具体的な評価は以下の通りです。

■和牛(岩手県産牛、秋田牛、山形県産牛)

・和牛はタイで非常に人気があり、ブース来場者アンケートで最も食べたい商品として「日本の和牛」が挙げられました。

・試食では「美味しい」「柔らかくて美味しい」「質が良い」「油が良い香り」「タイの肉ととても違う」といった好意的なコメントが多数寄せられました。

・高級レストランチェーンや焼肉屋、オンライン販売業者など、幅広い業種のバイヤーが取引を検討するなど、高い関心を示しました。

・今回のために用意した、和牛に合う特別ソースについても相談が相次ぎました。

■松川浦かけるあおさ(福島)

・一時的に和牛を超えるほどの人気ぶりでした。

・来場者からは「美味しい」「サクサクした食感が良い」「良い香り」「ご飯がおいしくなる」「ユニークな味」「ドン・キホーテかフジスーパーで販売してほしい」「タイで売ってほしい」といった具体的な購買意欲を示すコメントが多数ありました。

・タイのふりかけ会社が「非常においしい」と評価し社内検討すると述べたほか、シンガポールへの輸入やオーストラリアでのコラボレーション提案など、商談でも高い関心を集めました。

■ホタテ入りねぶた漬け(青森)

・すでにタイFDAを取得し、タイのスーパーで出回っているため、「どこで買えるのか」という質問が多く、「タイ人に受け入れられる商品」であることが再確認されました。

・試食では「美味しい」「いい味」「バランスが取れた味」「豊かなうまみ」「しょっぱくない」「味と食感がよい」と評価され、ご飯なしでも食べたい、ビールに合う、混ぜご飯がユニークで面白いといったコメントもありました。

・和牛に次いで「抵抗なく食べてみたいと思う」商品として挙げられ、日本の水産品を広げたいというバイヤーからの関心も高かったです。

■いか明太子ぶっかけ(宮城)

・ホタテ入りねぶた漬けと同様に、タイ人に受け入れられる商品であることが再確認され、「どこで買えるのか」という質問がありました。

・「美味しい」「マイルドでしょっぱくない」「食感がよい」「明太子が好き(タイ人は日本の明太子好きが多い)」といった感想があり、居酒屋チェーンやラーメン屋がメニューへの採用を検討するなど、飲食業界からの関心が見られました。

■数の子わさび(新潟)

・好き嫌いがはっきり分かれるものの、「熱烈なファン」を生み出す可能性が示唆されました。

・「美味しいが匂いが強い」「スパイシー」「ユニークな味」「挑戦したらおいしかった」といったコメントがあり、タイの大型ショッピングモールや日本食サプライヤーが珍しい食材として関心を示しました。

・今回、傾向的にわさびや香りに抵抗感があるタイ人が多くもっとも受け入れられなかった商品ですが、大好評を博したバイヤーも少なからずおり、高級食材としてのターゲットを絞った展開に期待が持てることに驚きました。

【まとめ】日本製品が溢れるタイは、地域産品の「本物さ」が伝わる市場

今回のTHAIFEX 2025での成功は、日本の地域産品がタイ市場で大きな可能性を秘めていることを明確に示しました。裕福なタイ人マーケットには、「普通には手に入らない日本の特別な商品」に対する強い需要が存在します。

しかし、「食べたことのない味は想像がつかない」という消費者の心理を克服することが、今後の貿易輸出成功の鍵となります。

・試食機会の最大化: タイにおけるイベントや、タイ人観光客が日本を訪れる機会を活用し、地域産品の試食機会をさらに増やすことが重要です。体験を通じて、タイ市場で成功しやすい商品を選び抜く効率的な方法と言えます。

・C2C2B戦略の活用: タイでは、消費者の口コミがバイヤーの取り扱いにつながる「C2C2B(Consumer to Consumer to Business)」が主流になりつつあります。そのため、タイ日本博のようなイベントで観光と物産を合わせてPRするなど、一般消費者向けのプロモーションも非常に効果的です。

・THAIFEXへの継続出展: 大手バイヤーを含む多くの商談機会を得る上で、THAIFEXへの継続的な出展が最も効率的で、販路確保・拡大に有効であると考えられます。

これらの戦略を実施していくことで、まずは継続的な輸出につなげていくことがこれからの課題です。

例年、早くも前年12月にはブースが完売してしまうほど海外輸出事業者に人気のタイフェックス。今後とも皆様のアジアへの地域産品展開を支援させていただきます。お気軽にご相談下さい。

アジアクリック 高橋学

2025年6月4日から7日まで、バンコクのバイテックバンナー(BITEC)で「Thailand Franchise & Business Opportunities(TFBO)2025」が開催されました。このイベントはタイ最大規模の国際フランチャイズ展示会であり、200以上のトップブランドが12業種にわたって出展。ASEAN市場を中心に、世界40カ国以上から7,000人を超える投資家やビジネス関係者が集まりました。

タイで拡大する日本食レストラン市場と人気業態

タイでは日本食レストランが年々増加しており、2024年には全国で約6,000店舗に達しています。新規開店が閉店数を大きく上回り、市場は拡大傾向です。バンコクを中心に、寿司、ラーメン、居酒屋、しゃぶしゃぶなどが特に人気で、最近は高級「オマカセ」(オマカセは既にタイ語になっています)やカフェスタイルの日本食店も増えています。競争は激しいものの、多様な日本食業態が広がっているのが特徴です。

タイでの日本飲食店の成功事例

「CoCo壱番屋」は、タイでは「高級日本式カレー」として現地チェーンと連携し、価格や品質、ブランドイメージを現地向けに再設計したことで成功しています。その成功によって日本式カレーがタイカレーと共存し日常食となりつつあります。

また古くは、石川県発祥の「8番らーめん」も、トムヤムラーメンなど、タイ人の好みに合わせたメニュー開発や学生でも手の出る価格設定、日本らしい清潔感とサービスの徹底により、今や学校帰りの高校生から家族まで幅広く愛される国民的日本レストランとしてタイの日常風景に定着しています。

そんな日本食が日常となりつつあるタイ・バンコクにおいて、今回のTFBOには世界から200以上のブランドが集まり、日本食では、とんかつ青木、スタンド園田、焼肉トラジ、なぎ屋など多様な日本食ブランドが、現地パートナーや専門機関の支援を受けてタイ市場への参入を進めています。これらのブランドは、写真に見えるように料理だけでなく店の雰囲気や体験価値など、独自のコンセプトで差別化を図っている点が特徴です。

タイ市場で成功するためのポイントは「多様さへの理解」

タイで飲食フランチャイズや日本食店を成功させるには、まず、現地の食習慣や商習慣への深い理解が不可欠です。

食習慣でいうと、タイでは家族や友人と料理をシェアして楽しむ文化があり、外食や屋台利用が日常的です。スーパーにはハラルコーナーが設けられ、ビーガンも広く認知されています。タイ料理は酸味・辛味・甘味・塩味のバランスが特徴で、東アジアとは異なりスパイスを多用する文化です。健康志向や品質重視の消費者も増えており、貴社商品の形態を変えながら多様なニーズに柔軟に対応することが求められます。

また商習慣面では、契約や運営面では日本とは異なる規制や商習慣があるため、足元をすくわれないよう現地パートナー任せにせず、自ら現場に足を運び、タイ語や文化、食卓のマナーまで体感しながら、タイ人関係者や顧客層と丁寧に信頼関係を築く姿勢と技能を持つことが長期的な成功の鍵となります。

ご参考までに、タイ等のイベント開催情報を公開しております。ぜひ現地にお越しいただき、ビジネス拡大の一助としてご活用ください。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19AmawkE7y6a7ME9SAQ7Y4BpV1Xa8Ahz-_k5dSv31jCc/edit?usp=sharing

アジアクリック 高橋学

(以下、当イベントの写真が複数枚続きます)

バイク天国向けの、ヘルメット自動洗濯機

日本語

日本語 English

English