ASEAN主要7カ国+インド マーケットの入口

2025年、中国はタイとの国交樹立50周年を記念し、複数の文化・観光関連イベントを実施。中国政府および地方自治体が主導し、タイとの関係強化と観光誘致を積極的に進めています。

タイ・中国国交樹立50周年記念イベント(バンコク)

2025年7月30日、バンコクの中国文化センターにて「中国・タイ国交樹立50周年文化交流イベント」が開催。

当日は、少林寺武術団による演舞や中国伝統料理の展示が行われた。タイ観光業界からも関係者が参加し、文化交流と観光協力の意義を再確認する機会となりました。

同センターはMRT(地下鉄)「Thailand Cultural Centre駅」近くのラチャダー通り沿いに位置し、これまでも中国文化普及の拠点として機能しています。

「サワディー&ニーハオ」プロジェクト🇹🇭🇨🇳

2025年5月29日~6月1日、バンコクのセントラルワールドにて「Sawasdee Ni Hao(サワディー・ニーハオ)」イベントが開催。

このイベントは中タイ国交50周年を祝う大型プロジェクトの一環であり、両国の観光・経済分野の連携強化を目的として実施されました。

タイ政府関係者の出席に加え、中国からも複数の観光局代表・重鎮が来泰し、現地メディアや旅行業界向けにプロモーションを展開しました。

タイ首相経験者のペートーンターン氏も中国語でメッセージを伝えました

タイ首相経験者のペートーンターン氏も中国語でメッセージを伝えました

タイ元副首相のピニット氏「特に少林寺の伝統は、困難に直面しながらも自衛と生存を求めた実生活の闘いを描いた無数の映画にインスピレーションを与えてきました。」

エアアジアによる中タイの記念機体運航✈

2025年7月9日、タイ・エアアジアは国交樹立50周年を記念し、特別塗装を施した記念機(エアバスA320)を発表。

機体には、タイのナーガと中国の龍をモチーフとした記念ロゴが描かれ、観光誘致キャンペーンの象徴として運航が開始されました。

この取り組みは、両国の象徴を組み合わせたビジュアルを通じ、航空・観光分野の連携強化、ひいてはタイをはじめとした航空分野における“一帯一路”の拡張を、国内外、特に東南アジアにアピールする狙いがあります。

中国の各地方がタイ人誘致を強化、一帯一路の地ならしの側面も

中国の地方自治体も積極的に・個別にタイ人観光客の誘致を進めています。特に雲南省、広東省、海南省などでは、タイ語に対応した観光資料の作成やオンラインキャンペーンを展開しており、中国南部の自治体や航空会社を中心にファムトリップも積極的に実施しています。

また、ご存じのとおり、タイにおける中国ツアーの参加費用は、訪日ツアーの数分の一となっています。

ご参考までに、中国ツアーのスクリーンショットを以下に掲載しています。

(タイ最大手の旅行会社であるQuality Expressによる中国ツアー)

(2025年8月、タイ有力旅行会社Compax world – ASAHI travelによる「プレミアム中国ツアー」シリーズ広告。例年に比べて中国ツアーがよく売れるとのこと)

観光インバウンドは中国にとって「収益事業や地方活性化」にとどまらず、「外交・覇権戦略の一環」として位置づけられており、特に東南アジアにおいては「一帯一路」と密接に結びついています。したがって、日本が東南アジアからの訪日誘致を進める際には、現場レベルでも知らず知らずのうちに中国の影響圏(投資・交通インフラ・人材交流)と競合していることを強く意識する必要があります。

アジアクリック 高橋学

参考URL

-

タイ外務省(MFA)公式発表(50周年レセプション報告)

https://www.mfa.go.th/en/content/golden-jubilee-of-thailand-china-friendship-en -

エアアジア記念機体ラッピング(THAICH.NET)

https://www.thaich.net/news/20250710ew.htm -

Sawasdee Ni Hao イベント(NEWSCLIP)

https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/23023 -

少林寺武術団による記念公演(Bangkok Post)

https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/3078890/shaolin-performance-marks-50-years-of-thai-sino-ties - Comapax world facebook

https://www.facebook.com/compaxworld

2025年7月25日から8月3日まで、タイ・バンコクにある商業施設「ザ・モール ライフストア バンカピ(M GRAND HALL, G階)」にて、定期定期に開催されているプロモーションイベント「THE MALL JAPAN DISCOVERY 2025」が仙台の七夕祭りをテーマとして開催されました。

本イベントでは、宮城県仙台市が観光と食の両面でタイ市場に向けたプロモーションを実施。既存の「SUGOI JAPAN」イベントの仙台バージョンとして、東北ならではの魅力を発信しました。

会場演出・体験コンテンツ

会場は仙台七夕まつりをイメージした華やかな吹き流しで彩られ、日本らしい雰囲気が漂っていました。

タイ人来場者は、短冊に願い事を書く体験にも参加し、「家族の健康」や「幸せ」など、思い思いのメッセージを日本文化に倣って記していました。

さらに、浴衣を着て日本式の人力車(じんりきしゃ)に乗る体験も提供され、家族連れを中心に人気を集めていました。

また、仙台市の公式観光キャラクター「むすび丸」も登場し、記念撮影などを通して交流を深める姿が多く見られました。

ステージ上では「DAISUKE SENDAI – LEGEND OF SAMURAI」と題した本格的な時代劇パフォーマンスが行われ、映画のような演出に会場全体が引き込まれていました。子どもから大人まで、タイ人参加者から非常に高い評価を得ていたのが印象的です。

仙台・宮城の特産品販売

物販コーナーでは、仙台や宮城県の特産品が多数紹介・販売されていました。中でも注目されたのは以下のような商品です。

-

仙台牛の焼き実演

-

ずんだ餅やずんだスイーツ

-

喜久福(抹茶大福)

-

いかめんたい、もずく、そうめんなどの海産加工品

グルメを通じて、仙台の食文化に触れられる機会として、試食や購入を楽しむタイ人来場者の姿が多く見られました。

バンコクの中間層は日常的に日本料理を食べるようになってきており、一通りの日本料理は揃っているため、昨今は特に地方料理に興味が向けられています。

タイ市場へ進出する意義

現在のタイ市場では、訪日旅行先の選定基準として「地方らしさ」や「食体験」が強く求められています。中間層・富裕層ともに旅行意欲は高く、タイ語でも地方へ訪問するための情報はそろっていますので、たくさんある候補地の中でもSNSを通じた情報拡散や刷り込みによって「まだ知られていない魅力的な地方都市や地方」を訪問先として選ぶ傾向がますます強まっています。

また先にも触れたとおりバンコクの訪日リピーターにとって、本物の食、まだ食べたことのない地方ならではのグルメは訪問地候補に入るためのでも重要な要素の一つであります。

仙台市のような地方中枢都市は、東京・大阪とは異なる独自性あるコンテンツを「東北・東日本としての広域周遊で」提供できるため、今後の訪日インバウンドにおいて、タイ人訪日リピーターにとってとても有望なディスティネーションであり、その意味で、今回のように現地イベントを通じて体験的に訴求する手法は、非常に効果的なPRアプローチと評価できます。

その他、昨今のタイや東南アジアでの有効な最新プロモーション事例などはお気軽にお問い合わせください。

アジアクリック 高橋学

2025年7月24日から27日にかけて、バンコクのBITECで開催された「Pub Bar Asia 2025」が、パブ・バー・ナイトライフ業界向けに、5,500名以上もの世界中のサプライヤーがタイおよびASEAN市場向けの商品やサービスを紹介し、今年も大きな注目を集めました。

昨今のタイでは、過去10年間で平均5〜7%のアルコール市場の成長が見られ、有名なタイビールやタイウイスキーに加え、近年ではクラフトジンやフルーツリキュールなどの新興カテゴリーも、一般消費者の間で急速に浸透しています。

また、中間層の拡大とタイ観光業の回復を背景に、差別化されたプレミアムアルコール製品への需要が高まりつつあることも注目すべき市場動向です。

その中でも特に多くの来場者の関心を集めていたのが、日本パビリオンに展開された日本酒のブース群です。

今回は全国から15の酒蔵・関連団体が参加し、それぞれ自慢の日本酒を携えてタイ市場にアピールしていました。横田酒造(埼玉県)、小林酒造(北海道)、小西酒造(兵庫県)、松井酒造(京都府)、菊水酒造(新潟県)、関空運輸(大阪府)といった伝統ある酒蔵や輸出支援業者が出展されており、それぞれの地域色を活かした日本酒を紹介していました。

そのほかにも、宮崎県からは宮崎本店(宮崎県)が、京都府からはLIKAMAN HOLDINGS(京都府)が、静岡県からは三源(MITSUGEN CO., LTD.)(静岡県)が出展。果実系リキュールやクラフト系蒸留酒など、幅広いジャンルでの出展が見られました。

これらの企業は、タイの飲食・流通業者との商談に加え、現地消費者の嗜好に合わせたプレゼンテーションを行っており、日本酒の多様性と可能性を強く印象づける展示となっており、各ブースでは試飲や商談が熱心に行われ、バイヤーや業界関係者、一般のお酒好きまで、幅広い層が足を止めていました。

タイにおける日本酒市場は、この10年で大きく成長しています。日本酒の対タイ輸出額は過去10年で約2倍以上に拡大し、特にプレミアムな純米大吟醸や吟醸酒の需要が目立っています。輸出単価も2013年には1リットルあたり約650円だったものが、2023年には1,400円を超えるまでに上昇しました。これにより、日本酒はかつての「和食のお供として雰囲気・セルフィー用に呑む」から、「こだわりとストーリーのある高級酒」、「自分の大切な時間に呑む高級酒」へと位置づけが変わりつつあります。

市場の嗜好にも変化が見られます。バンコクでは高級レストランや寿司店に加え、近年はホテルラウンジやワインバーなどでも日本酒が提供されるようになっており、料理とのペアリングやカクテル素材としての活用も進んでいます。一方で、純米酒やスパークリング系の日本酒は、若年層や女性層を中心に、カジュアルな飲み方として親しまれ始めています。

Pub Bar Asia 2025への参加を通じて、日本酒は「飲んでもらう」フェーズから「選んでもらう」「語ってもらう」フェーズへと進化しつつあることが感じられました。今後もタイ市場は、日本酒にとって重要な海外市場の一つであり続けるでしょう。地元に根ざした小規模酒蔵にとっても、現地とのつながりを深めながら長期的に取り組めるチャンスが広がっています。

そして、すでに日本酒文化が深く根付き、高品質な銘柄の輸入・流通が当たり前になっているシンガポールのような成熟市場を参考に、タイ市場も今後さらに洗練された日本酒の受け入れが進むと期待されています。日本酒が「特別な体験」として日常の中に浸透していく未来は、もう遠くないかもしれません。

個人的に印象に残ったのは、スマートフォンのアプリを使って運転代行業者を呼べるサービス「わたし呑む・あなた運転する」の展示でした。

今後も、8月の29日から31日の期間にバンコク都心のイベント会場クイーンシリキッド・ナショナルコンベンションセンターで日本博2025が、高級百貨店エムスフィアでSAKE WEEK THAILAND 2025が開催されます。 この機会にコロナ禍前とは大きく変化したタイ消費者市場を視察されるのも効率的かと思います。

タイやシンガポールへの輸出、プロモーションについては、お気軽にご相談ください。

アジアクリック 高橋学

【成果】数百人ものB2Bバイヤーが東北ブースに来訪し、数十件もの商談が成立

タイB2B食品商談会のタイフェックス2025での東北・新潟地域産品のプロモーションが大成功を収めました。

2025年5月27日から31日までタイ・バンコクで開催された「THAIFEX-Anuga Asia 2025」において、東北・新潟県産地域産品のブースは、新たな販路確保・拡大という目的を大きく上回る成果を達成しました。過去最大規模となったこの展示会には、一般客を除き143カ国・地域から88,349人もの食品バイヤーが訪れ、最終日の一般開放日を含めた全体来場者数は14万2,370人に達しました。私たちの東北ブース(東北経済連合会主催)では、数百人のバイヤーからの来場アンケートを獲得し、数十件もの商談が成立するなど、東北産品のタイ市場における大きな可能性が再確認されました。

【成功の理由】日本製品で溢れているタイでは、とがった本物の製品が求められている

なぜ日本の地域産品はタイでこれほどまでに受け入れられたのか?

この成功には、いくつかの明確な要因が挙げられます。

■「JAPAN」ブランドの強力な訴求力からの東北産品の説明

・ブース名に「JAPAN」という単語を入れたこと、四季の東北観光ポスターを背景にした装飾、そしてスタッフの説明によって、来場者はブースが「JAPAN」の東北地域産品であると認識し、好意的な反応から試食への意欲が高まりました。

・会場マップで「高級食材」カテゴリーに位置付けられていたことも、来場者誘致の大きな要因となりました。

■「ご飯に合う」コンセプトと効果的な試食提供

・タイには多くの日本食レストランやスーパーがあり、日本のお米と一緒に食事をする習慣が広く浸透してきています。この食習慣に着目し、地域産品を単体ではなく、各県産のご飯に各県産のおかずを乗せて提供したことで、来場者の反応が非常に良好でした。

・地域産品のみの試食では辛さやしょっぱさが目立つ可能性がありますが、お米と一緒に出すことで味がバランスよく評価。初めて目にするおかずに対しても、来場者は積極的に香りを嗅いでから試食する様子が見られました。

■「地域産品だからこそのユニークさ」と「日本での人気商品」への高いニーズ

・タイのバイヤーや消費者は、一般的な日本食がどこでも手に入る状況であるため、「日本で人気のある商品」や「東京のスーパーや百貨店でも売られていないような地域産品」といった特別感やユニークさを強く求めています。

・ユニークで日本で人気の商品であれば、価格がある程度高くても構わないというタイ人バイヤーの考えがあることが明らかになりました。

■タイB2Bプロモーションとタイフェックス会場でのブース運営

・タイの飲食関連・東北関連の方々への案内状の送付・メールでの事前告知が来場者誘致に効果的でした。

・タイ語・英語・日本語の多言語対応アンケート、日本らしいノベルティ(カラフルべこ、秋田犬缶バッジなど各県ごとに用意)の配布も、日本らしさ・東北各県らしさの見える化により、多くの来場者のアンケート回答と商談への誘導に貢献しました。

・多国籍の飲食店、小売店、食品卸、商社、流通など、幅広い業種から、タイの誰もが知る大手レストランや大手スーパーを含む多数の大企業、タイ財閥系グループ食品企業バイヤーが東北ブースを訪れました。

【産品ごとの成功事例】 タイ市場で光った地域産品は、ファンがつきそうな特徴を持っていた

特に注目された地域産品とその具体的な評価は以下の通りです。

■和牛(岩手県産牛、秋田牛、山形県産牛)

・和牛はタイで非常に人気があり、ブース来場者アンケートで最も食べたい商品として「日本の和牛」が挙げられました。

・試食では「美味しい」「柔らかくて美味しい」「質が良い」「油が良い香り」「タイの肉ととても違う」といった好意的なコメントが多数寄せられました。

・高級レストランチェーンや焼肉屋、オンライン販売業者など、幅広い業種のバイヤーが取引を検討するなど、高い関心を示しました。

・今回のために用意した、和牛に合う特別ソースについても相談が相次ぎました。

■松川浦かけるあおさ(福島)

・一時的に和牛を超えるほどの人気ぶりでした。

・来場者からは「美味しい」「サクサクした食感が良い」「良い香り」「ご飯がおいしくなる」「ユニークな味」「ドン・キホーテかフジスーパーで販売してほしい」「タイで売ってほしい」といった具体的な購買意欲を示すコメントが多数ありました。

・タイのふりかけ会社が「非常においしい」と評価し社内検討すると述べたほか、シンガポールへの輸入やオーストラリアでのコラボレーション提案など、商談でも高い関心を集めました。

■ホタテ入りねぶた漬け(青森)

・すでにタイFDAを取得し、タイのスーパーで出回っているため、「どこで買えるのか」という質問が多く、「タイ人に受け入れられる商品」であることが再確認されました。

・試食では「美味しい」「いい味」「バランスが取れた味」「豊かなうまみ」「しょっぱくない」「味と食感がよい」と評価され、ご飯なしでも食べたい、ビールに合う、混ぜご飯がユニークで面白いといったコメントもありました。

・和牛に次いで「抵抗なく食べてみたいと思う」商品として挙げられ、日本の水産品を広げたいというバイヤーからの関心も高かったです。

■いか明太子ぶっかけ(宮城)

・ホタテ入りねぶた漬けと同様に、タイ人に受け入れられる商品であることが再確認され、「どこで買えるのか」という質問がありました。

・「美味しい」「マイルドでしょっぱくない」「食感がよい」「明太子が好き(タイ人は日本の明太子好きが多い)」といった感想があり、居酒屋チェーンやラーメン屋がメニューへの採用を検討するなど、飲食業界からの関心が見られました。

■数の子わさび(新潟)

・好き嫌いがはっきり分かれるものの、「熱烈なファン」を生み出す可能性が示唆されました。

・「美味しいが匂いが強い」「スパイシー」「ユニークな味」「挑戦したらおいしかった」といったコメントがあり、タイの大型ショッピングモールや日本食サプライヤーが珍しい食材として関心を示しました。

・今回、傾向的にわさびや香りに抵抗感があるタイ人が多くもっとも受け入れられなかった商品ですが、大好評を博したバイヤーも少なからずおり、高級食材としてのターゲットを絞った展開に期待が持てることに驚きました。

【まとめ】日本製品が溢れるタイは、地域産品の「本物さ」が伝わる市場

今回のTHAIFEX 2025での成功は、日本の地域産品がタイ市場で大きな可能性を秘めていることを明確に示しました。裕福なタイ人マーケットには、「普通には手に入らない日本の特別な商品」に対する強い需要が存在します。

しかし、「食べたことのない味は想像がつかない」という消費者の心理を克服することが、今後の貿易輸出成功の鍵となります。

・試食機会の最大化: タイにおけるイベントや、タイ人観光客が日本を訪れる機会を活用し、地域産品の試食機会をさらに増やすことが重要です。体験を通じて、タイ市場で成功しやすい商品を選び抜く効率的な方法と言えます。

・C2C2B戦略の活用: タイでは、消費者の口コミがバイヤーの取り扱いにつながる「C2C2B(Consumer to Consumer to Business)」が主流になりつつあります。そのため、タイ日本博のようなイベントで観光と物産を合わせてPRするなど、一般消費者向けのプロモーションも非常に効果的です。

・THAIFEXへの継続出展: 大手バイヤーを含む多くの商談機会を得る上で、THAIFEXへの継続的な出展が最も効率的で、販路確保・拡大に有効であると考えられます。

これらの戦略を実施していくことで、まずは継続的な輸出につなげていくことがこれからの課題です。

例年、早くも前年12月にはブースが完売してしまうほど海外輸出事業者に人気のタイフェックス。今後とも皆様のアジアへの地域産品展開を支援させていただきます。お気軽にご相談下さい。

アジアクリック 高橋学

※動画は音が出ます

この週末、バンコクのBITECで、例年9万人の製造業関係者が集まる「Manufacturing Expo 2025」が開催されました。

会場では、AIを搭載したカメラで複雑な電気製品を検査するロボットアームが大きな注目を集めていました。また、部品を自動で仕分け・整理するロボットや、遠隔で変化の多い工程を柔軟に管理できる自動化システムも人気でした。省人化だけでなく、人とロボットが協力して作業できる柔軟性も、スマートファクトリー化が進んでいる理由なようです。

アジア各国のパビリオンと並び、JETROによる日本パビリオンも出展していましたが、IT分野でハードとソフトの両方に強みを持つ台湾のブースが特に注目を集めていました。台湾は、協働ロボットやAIを活用した最新の自動化技術を多数展示し、台湾人エンジニアが英語で来場者に直接説明する姿も多く見られ、高い関心を集めていました。

より高度なAIが機械に組み込まれることで、製造現場の手作業が減り、働き方も「作業」から「指示・管理」へと変化しています。今後は、従業員が新しい技術を学び直し、より付加価値の高い仕事に移っていくことが求められそうです。

タイなど、東南アジアでの視察や営業代行などはお気軽にご相談下さい。

アジアクリック 高橋学

※以下、イベントの動画、写真が続きます

以上です。

昨今、タイ・バンコクでは、福岡など日本の自治体や、香港観光局、台湾観光局、韓国観光公社などのNTOが、屋内外でさまざまなタイ人観光客誘致イベントを次々と開催しています。

結論:世界と戦うには「ユニークさ」を「誰に届けるか」

今や日本のインバウンドは、香港・マカオのような大規模かつ多様なプロモーションと“都市×都市”の組み合わせ体験(インバウンド業界用語だと「地方周遊」)に真正面から競争を挑まれています。

この現実を直視し、日本の各地方独自の“ここだけ”の魅力を、的確にターゲットに届ける戦略が、我々日本の地方には不可欠です。 まずは以下より詳しくバンコクの状況を見ていきましょう。

マカオ政府観光局のバンコクでのイベントの概要

マカオ政府観光局(MGTO)は、タイ人観光客誘致強化を目的にExperience Macao」ロードショーが実施され、2025年6月6日から8日までの3日間、バンコクのサイアムパラゴン(Siam Paragon)で「Experience Macao(Macao Wonder)」ロードショーを開催しました。このイベントは、タイの一般消費者や旅行業界関係者を対象に、マカオの多彩な魅力(文化・エンタメ・グルメ・MICE・スポーツなど)を体験できるテーマブースやインタラクティブなゲームゾーン、タイの人気アーティストによるライブパフォーマンス、現地限定の旅行商品・航空券・宿泊パッケージの即売などを展開。

マカオの6大統合型リゾート企業や主要航空会社、旅行会社も参加。タイのeペイメント企業と連携した割引特典も提供されました。

結果として、累計175,423人が来場し、1,006件のホテル・航空券パッケージが販売され、総取引額は640万バーツを超えました。

(当日の様子の動画。 音が出ます)

出典:MGTO https://www.gcs.gov.mo/news/detail/en/N25FIv6Vva

成功の理由:「世界遺産」と「東京と大阪を一度に楽しむ」ような非日常体験を提供

当「Experience Macao」ロードショーは、サイアムパラゴンというバンコク最大級の商業施設で、現地人気キャラクターや有名アーティストを活用した五感体験型イベント、SNSやデジタルサイネージを駆使した情報拡散、航空券やホテルの即時割引販売、eペイメント連携など、現地消費者の心をつかむ具体的な仕掛けを多数展開し、3日間で17万人超を動員しました。

一方、バンコク~香港のLCC往復は約27,000円から、香港ディズニーランドや巨大モール、マカオのカジノや世界遺産など“東京と大阪を一度に楽しむ”ような非日常体験を短期間で味わえる手軽さとコスパが、タイ人旅行者の心を強くつかんでいます。 具体的な仕掛としては

■ゆるキャラたちがバンコクの街を練り歩き、話題作り:タイ人はキモかわいいキャラが大好き

■五感で楽しむブース: クラフト体験、世界遺産フォトスポット、VRカジノ体験

■即時購入誘導: AirAsia航空券199バーツ、Thai Lion Air 50%オフ、Agoda半額「会場限定QRコード」配布

■eペイメント連携: TrueMoney/Rabbit LINE Payと提携、マカオで使える5%即時割引クーポンを配布

■BTS駅128か所のデジタルサイネージ: 1日あたり650万回の映像露出を3日間継続

■TikTokハッシュタグ #เที่ยวมาเก๊าแบบWonder: イベント関連動画が3日間で2,300万回再生

■インフルエンサー協働: YouTuber「Mai Davika」がマカオの隠れスポットの紹介動画を事前に40本配信

このように、プロモーションを「お祭り感を演出し、楽しさを前面に押し出して」一気に実施し、マカオ行きの即売会を盛り上げました。

各国政府観光局との競争の現実

以上の通りJNTOがタイで行ってきたFITフェアに勝るとも劣らない大規模かつ集中的に当該イベントが実施されました。

当該イベントのPRの目玉としては、

・香港・マカオのLCC往復航空券(約27,000円前後)は東京~大阪の新幹線往復(約29,000円)程度と格安にも関わらず更なるディスカウントの機会

・「ディズニーランド+世界遺産+高級ショッピング」を3日間で体験できる

コスパの良さが支持されています。

これはまるで世界遺産と東京と大阪を格安航空券で楽しめるようなものです。

このように、攻勢を強める世界のディスティネーションに我々日本の地方が対抗するには、地方の「ここだけ」の体験 が鍵となります。 以下に参考となり得る事例を紹介します。

今タイで好感されている、日本の地方の差別化事例

■青森県; 海釣りやイカの新鮮なグルメ体験、弘前のアップルパイ巡りなど、地方ならではの体験が豊富です。バンコクから羽田経由で青森空港までバゲッジスルーで行けるためアクセスも良好で、東北周遊ツアーでもコストパフォーマンスの高い旅が可能。

■夏の上高地: タイ人は「暑いタイから、もっと暑い日本の夏に行Alexaおはようきたくない」と言います。 常夏のタイでは暑さが敬遠され、涼しさが好まれる傾向があります。暑そうだと思われてしまうと、興味を持ってもらえないことが多いです。そんな状況下で夏の上高地が人気なのは標高約1,500メートルの高地に位置し、夏でも涼しく快適な気候で自然を満喫できる口コミがSNSを中心に広がったためです。また、名古屋・アルペンルート、富士山、東京等ともFIT・団体ツアーともに組み合わせやすく、リピーターも生んでいるようです。

■網走の流氷体験ツアー: 流氷観光砕氷船おーろらの乗船や、専用スーツを着用して流氷の上を歩く流氷ウォークなど、北海道ならではの冬の自然を体感できます。これらの体験は、年々タイの現地旅行会社でも採用が増えており、北海道ブランドの中でも差別化された人気コンテンツとなっています。

ユニークさを再発見し、「自分自身のメディア」で発信し、自らファンを育てよう

日本のインバウンド事業者は、アジア全体を巻き込んだ激しい観光プロモーション競争の中で、「自分たちの場所にしかないユニークな価値」を明確にし、それを“分かってくれる外国人に確実に届ける”戦略こそが、今後の生き残りのカギと考えます。

1,自分たちの「ユニークさ(世界インバウンド市場における強み)」はなにか?

2,その「ユニークさ」を分かってくれる顧客層はどこの誰か?

3,インバウンドの目的に応じ、1,2で最も効果的な手法はなにか?

4,「自社メディア」で情報発信・会話を継続し続けることでファンを育てていく

世界でのインバウンド誘致合戦の中、既にインフルエンサー活用や広告のみでの閲覧数稼ぎの時代は過ぎ、地域固有の魅力を再発見し磨き上げ、数は少なくともファンになってくれるターゲットに届く形で、Facebookページなど自身の持つメディアで発信し、ファン候補と会話を続けファン化していく。

――この地道な積み重ねこそが、世界を相手にした観光競争で勝つための現実的な道と考えております。

私たちも、地方ならではの生き残りに向けて、皆様と共に歩み、ご支援させていただきたいと存じます。

アジアクリック 高橋学

2025年6月4日から7日まで、バンコクのバイテックバンナー(BITEC)で「Thailand Franchise & Business Opportunities(TFBO)2025」が開催されました。このイベントはタイ最大規模の国際フランチャイズ展示会であり、200以上のトップブランドが12業種にわたって出展。ASEAN市場を中心に、世界40カ国以上から7,000人を超える投資家やビジネス関係者が集まりました。

タイで拡大する日本食レストラン市場と人気業態

タイでは日本食レストランが年々増加しており、2024年には全国で約6,000店舗に達しています。新規開店が閉店数を大きく上回り、市場は拡大傾向です。バンコクを中心に、寿司、ラーメン、居酒屋、しゃぶしゃぶなどが特に人気で、最近は高級「オマカセ」(オマカセは既にタイ語になっています)やカフェスタイルの日本食店も増えています。競争は激しいものの、多様な日本食業態が広がっているのが特徴です。

タイでの日本飲食店の成功事例

「CoCo壱番屋」は、タイでは「高級日本式カレー」として現地チェーンと連携し、価格や品質、ブランドイメージを現地向けに再設計したことで成功しています。その成功によって日本式カレーがタイカレーと共存し日常食となりつつあります。

また古くは、石川県発祥の「8番らーめん」も、トムヤムラーメンなど、タイ人の好みに合わせたメニュー開発や学生でも手の出る価格設定、日本らしい清潔感とサービスの徹底により、今や学校帰りの高校生から家族まで幅広く愛される国民的日本レストランとしてタイの日常風景に定着しています。

そんな日本食が日常となりつつあるタイ・バンコクにおいて、今回のTFBOには世界から200以上のブランドが集まり、日本食では、とんかつ青木、スタンド園田、焼肉トラジ、なぎ屋など多様な日本食ブランドが、現地パートナーや専門機関の支援を受けてタイ市場への参入を進めています。これらのブランドは、写真に見えるように料理だけでなく店の雰囲気や体験価値など、独自のコンセプトで差別化を図っている点が特徴です。

タイ市場で成功するためのポイントは「多様さへの理解」

タイで飲食フランチャイズや日本食店を成功させるには、まず、現地の食習慣や商習慣への深い理解が不可欠です。

食習慣でいうと、タイでは家族や友人と料理をシェアして楽しむ文化があり、外食や屋台利用が日常的です。スーパーにはハラルコーナーが設けられ、ビーガンも広く認知されています。タイ料理は酸味・辛味・甘味・塩味のバランスが特徴で、東アジアとは異なりスパイスを多用する文化です。健康志向や品質重視の消費者も増えており、貴社商品の形態を変えながら多様なニーズに柔軟に対応することが求められます。

また商習慣面では、契約や運営面では日本とは異なる規制や商習慣があるため、足元をすくわれないよう現地パートナー任せにせず、自ら現場に足を運び、タイ語や文化、食卓のマナーまで体感しながら、タイ人関係者や顧客層と丁寧に信頼関係を築く姿勢と技能を持つことが長期的な成功の鍵となります。

ご参考までに、タイ等のイベント開催情報を公開しております。ぜひ現地にお越しいただき、ビジネス拡大の一助としてご活用ください。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19AmawkE7y6a7ME9SAQ7Y4BpV1Xa8Ahz-_k5dSv31jCc/edit?usp=sharing

アジアクリック 高橋学

(以下、当イベントの写真が複数枚続きます)

バイク天国向けの、ヘルメット自動洗濯機

タイ国内最大級の見本市会場インパクトアリーナで、3月28日~30日に猫専門のイベントが開催されました。

ペットは家族!

少子高齢化が進むタイでは、ペットを家族の一員とみなす「ペットの人間化」が進んでおり、単身者や子供を持たない夫婦(DINKS)の増加も背景に、2024年のタイのペット市場規模は750億バーツ(約3,330億円)に達し、2023年比で12.4%の成長が見込まれています。

タイでは、犬(1,200万匹)と猫(800万匹)が最も人気のあるペットです。2022年時点で、タイの全世帯の37%がペットを飼育しており、これは2019年の34%から増加しています。日本では犬、猫ともに8%台との数字がありますので、かなり多くの世帯でペットを飼育していることがわかります。

市場規模を飼育世帯数で割ると、1世帯あたり月額約3,540円のペット関連支出がある計算になります。

今後も少子高齢化に伴い、ますますタイのペット関連市場は拡大していくと思われます。

5月1日~4日にも、QSNCCのホール5~8で「Pet Expo Thailand 2025」が開催されました。

このように、バンコクではペットフェアが多く開催されています。

アジアクリック 高橋学

2025年3月26日~30日にバンコクのクイーン・シリキット・ナショナル・コンベンションセンター(QSNCC)で、年1回開催の「タイ国内旅行祭り2025」が開催されました。

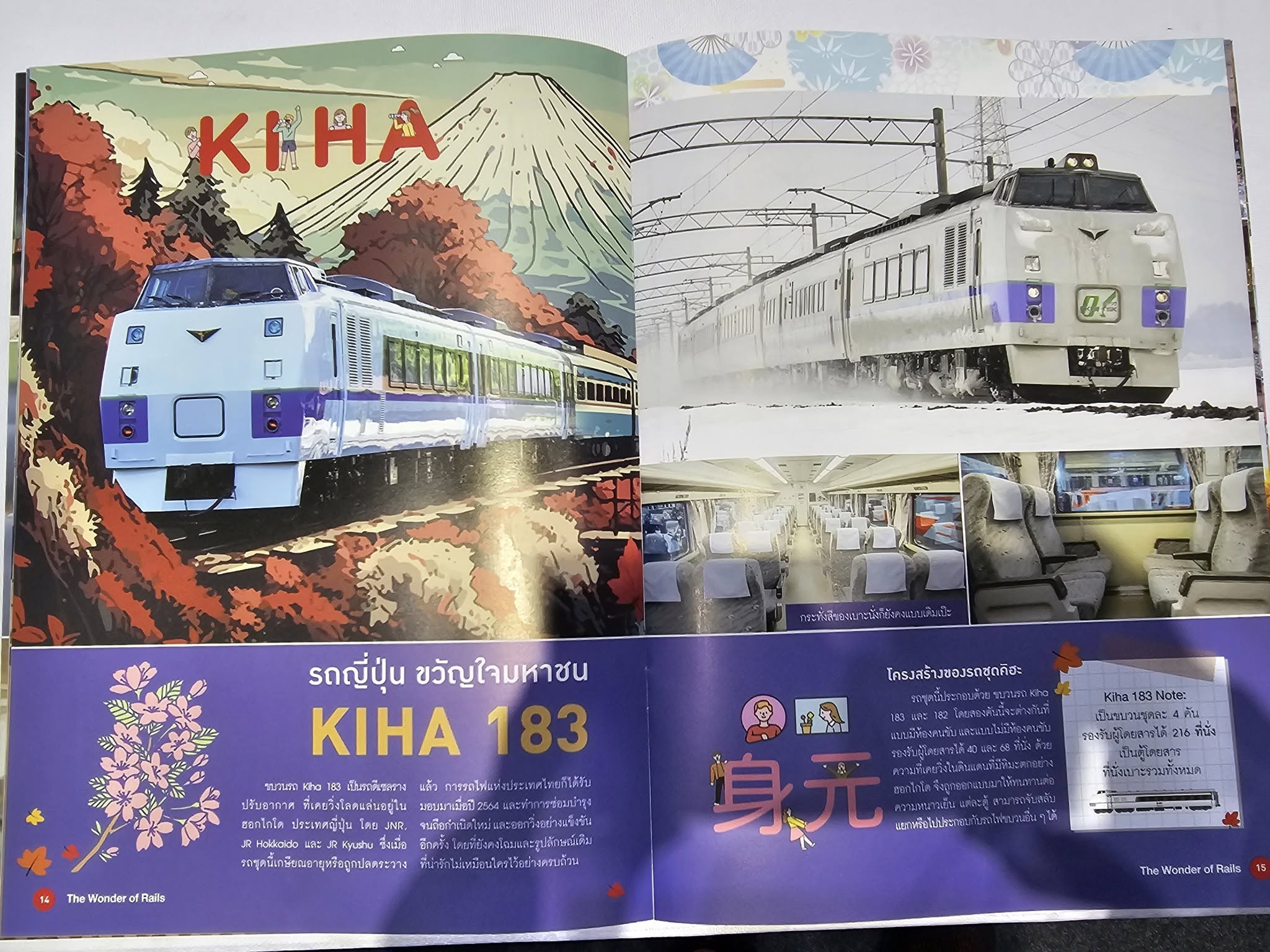

本イベントでは、タイ全国77県がそれぞれの観光資源と特産品を積極的にアピールしており、中でも特に注目を集めているのが、日本国内で活躍した特急型ディーゼル動車「キハ183系」を活用したタイ地方への周遊ツアーです。JR北海道の車両が異国の地で新たな観光の目玉となる試みは、鉄道ファンのみならず、幅広い層の関心を集めています。

今回発表されたツアーは、日帰りでのカンチャナブリ・戦場にかける橋訪問ツアーから、1泊2日でのペチャブリーの熱帯雨林体験ツアーまで、計6つのコースが用意されています。これは、タイ国鉄の新たな観光戦略の一環と見られ、既存のインフラを有効活用し、多様な旅行ニーズに応える意欲的な取り組みと言えるでしょう。

タイの観光業界視点から見ると、タイの旅行市場は、この「キハ183系」ツアーのようにタイ国内の新たな体験や訪問地への関心が高まっており、海外旅行と同様、国内旅行市場でもディスティネーションの多様化が進んでいます。

タイ政府は観光業を重要な経済成長の柱と位置づけており、今後もこのような官民一体となった取り組みを通じて、国内外の旅行需要を喚起し、経済成長に伴う「大旅行時代」をさらに加速させていくことが期待されます。

アジアクリック 高橋学

現在ではタイ国際旅行博TITFを追い越す勢いで、年数回も開催されているタイ総合旅行博TTT(タイティアオタイ)、現地に参加して印象に残ったタイ海外旅行の価格トレンドをレポートします。

日本地方旅行よりヨーロッパ旅行の方が安い!

①ヨーロッパが東北より安い!

バンコクから便数が多い欧州方面は、トルコの3万バーツ(約15万円)、イギリス・フランス・イタリアなど複数国を巡るツアーや、スイスのみの4泊7日のツアーが6万バーツ(約30万円)台と、東北など日本の直行便のない地方より安い場合が多い

②中国香港台湾が格安!

香港・台湾・中国大陸ツアーが1万バーツ(約5万円)~と格安

③アメリカ大陸や中東、アフリカツアーも続々!

距離的に遠く、数が出ていないツアーは1人10-26万バーツ(約50-130万円)程度で、アジア格安ツアーと二極化

以上が印象に残ったタイ海外旅行の価格トレンドになります。

その他の現地の詳細やトレンド、訪日ツアーについても、お気軽にご相談ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アジアイベントリスト(タイ・シンガポール・インドの観光・物産・コンテンツ関連イベント)は随時更新しています。

※TTTは元々国内旅行博で政府の補助もあり年間複数回開催されていましたが、海外旅行ブームに伴い、徐々に国内外旅行博に変わったものになります。

アジアクリック 高橋学

日本語

日本語 English

English