ASEAN主要7カ国+インド マーケットの入口

東南アジアでもコロナ禍でオンラインイベントが進みました。

単独実施ではなく、オーガナイザーが自治体や団体を集めて実施していた従来の旅行博スタイルをオンラインに置き換えたイベントを、タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・ベトナム・フィリピンの順で紹介します。

●タイ向け

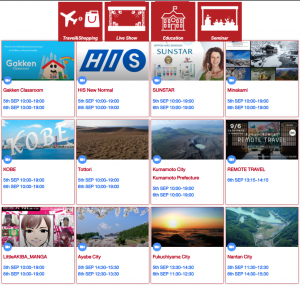

・バンコク日本博2020オンライン

トラベル(旅行会社、自治体、テーマパーク、鉄道会社など)/食(飲食店など)/モノ、伝統工芸(物販(食材等)、伝統工芸、地域特産品など)/コンテンツ(アニメ、マンガ、映画、テレビ、ゲーム、音楽など)/学校、日本留学(日本語学校、専門学校、大学、高校、不動産会社など)/企業、就職(採用目的の在タイ日系企業&日本の会社、人材紹介会社)などが参加。

資格一部、生放送でも冗長で手持ち無沙汰を感じたり前打合せが不十分だったのか、出演者がはるか遠くで視聴者は画面上でよく見えなかったりしており、チャレンジングな先行事例ながら生放送を主体とする場合のオンラインイベント運用の課題が明確となった。

https://www.youtube.com/channel/UCXHu32-CE6QuVklxkoPIT0w

●マレーシア

・Japan Expo Malaysia

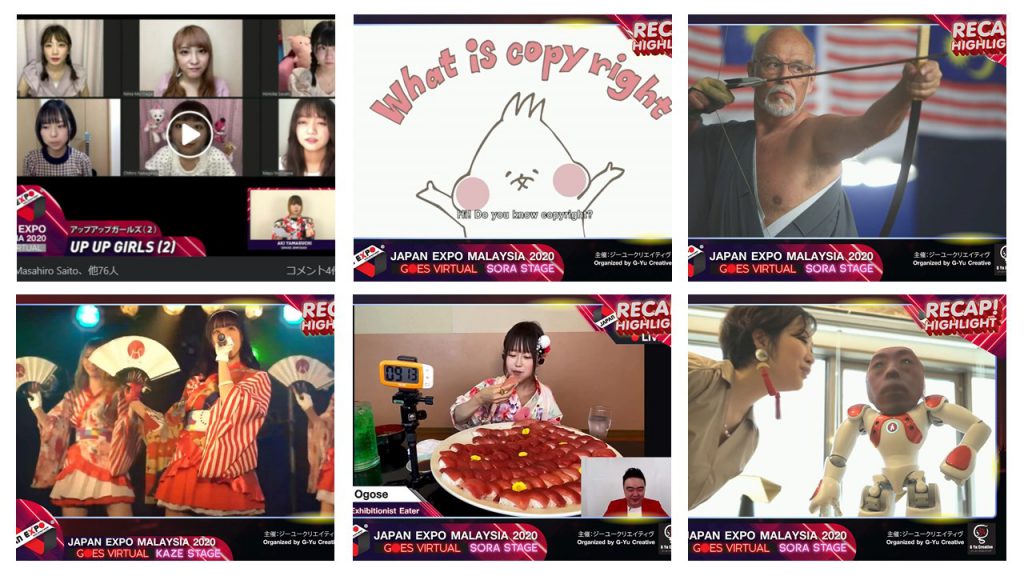

2020年7月18・19日の土日にFacebookとYoutubeで行われたオンライン日本博。

芸能人のステージパフォーマンスを中心に、コスプレやロボット、武道、プロレス、寿司のスピード大食い等豊富なコンテンツで日本文化を紹介。バーチャルユーチューバーや著作権保護啓蒙、アイドルによるお勧め観光地等の紹介も。

ラッキードローはエアアジア航空チケットやニンテンドースイッチ。

https://www.facebook.com/japanexpomalaysia

・マレーシア政府観光局による日本人向け「マレーシアグルメ座談会」

スライドを使ったグルメ紹介と、4人のプレゼンテーターによるおしゃべり、参加者のチャットを見ると関係者がほとんどで、ターゲットへのリーチが課題。

1,236 回視聴•2021/04/24 にライブ配信 621共有保存

●シンガポール向け

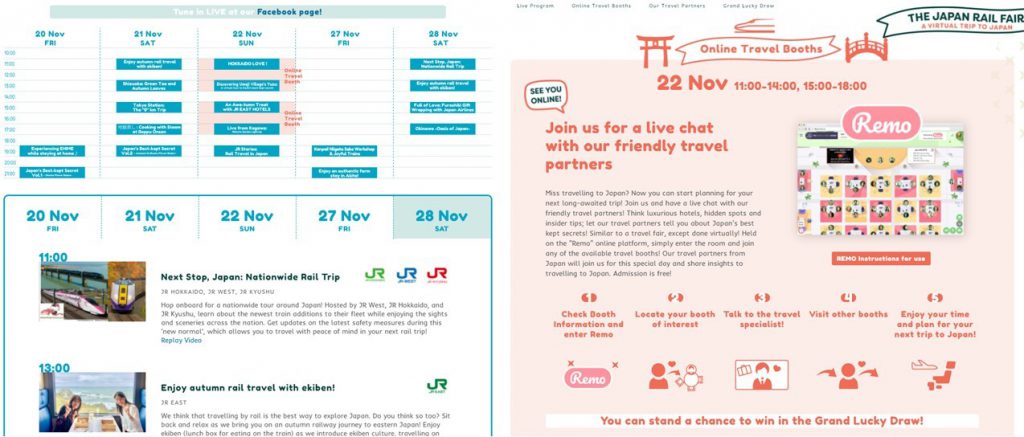

・The Japan Rail Fair

日本とシンガポールをつなぎ、日本の観光情報を「訪日ウェビナー」「ワークショップ」「鉄道や旅行気分のバーチャル中継」「動画配信」で発信、また旅行博のオンライン版と位置づけ、現地シンガポール人との交流の場もウェブ上に設けた。ブースはJR各社および北海道、静岡、愛媛、香川、高知各自治体が参加。

https://japanrailtimes.japanrailcafe.com.sg/tjrf2020/

・Sakura-viewing Seminar 2020(H.I.S. Singapore)

開催期間1日、時間7時間半におよび、HIS社シンガポール支店で消費者向けに花見をリモートで行いつつ、予約制で相談会を行った。Facebook上では参加者3名、興味あり30名。

参加者は50sgdのクーポンと、購入者には最大3つのスーツケースと最大500sgdの割引を行った。

https://www.facebook.com/HISTRAVEL.SG/events/

●インドネシア向け

・インドネシアジャパンオンラインフェスティバル2020(2020年10月23日開催)

オンラインで日本レストランと繋ぎ親子丼の作り方や、福島と繋いで侍剣舞、日系工場の誘致PR、介護職の募集、JKT48メンバーがヴィーナスフォートを歩いて紹介する中継など、複数の地点を繋いでの中継内容が多かった。

●ベトナム

・ベトナムジャパンフェスティバル ホーチミン市内の公園でリアルで開催

たこやきやぽっぽ焼きなど食品ブースや、企業のPRブースなど。

日本観光地を背景に投影して、SGO48など現地芸能人のステージが目玉。メインステージでは徳島県とオンラインで繋いで、参加者と阿波踊りも。

http://www.toasoken.asia/?page_id=2088

※当日の様子レポート

※公式チャンネルには、2021年の記録動画はなし。

●フィリピン向け

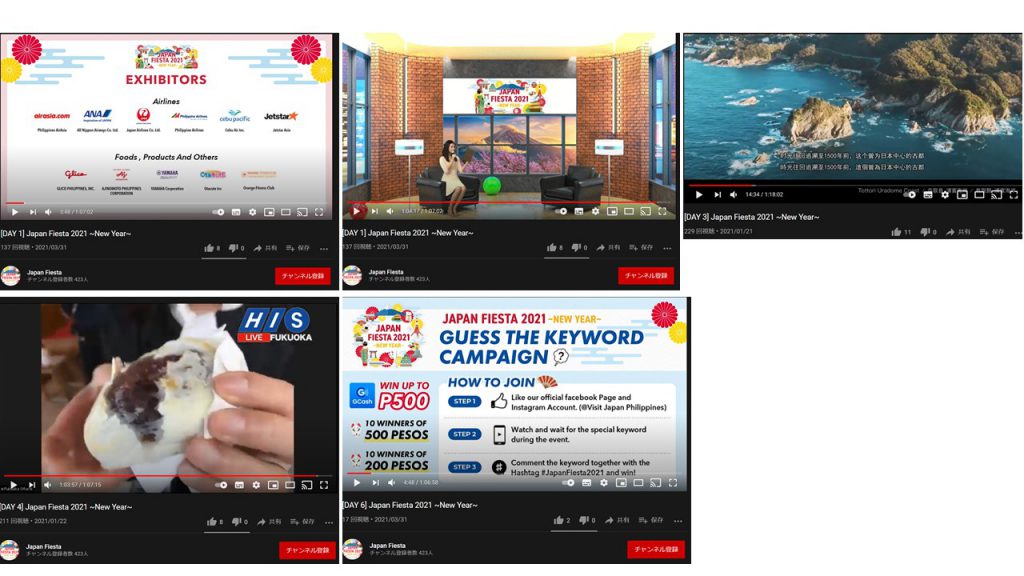

・フィリピンにいながら日本の文化が楽しめる『JAPAN FIESTA(ジャパンフィエスタ)2021〜New Year〜』

今年はオンラインで1月18日~24日に開催、1日あたり1時間強の放映で7日連続。

MNL48など有名芸能人やコスプレイヤーが出演。和歌山や鳥取、九州を中心とした観光ビデオや担当者からの英語プレゼンを放映、PR色が強い内容となった。各日の最後には視聴者参加型クイズも。

いかがでしょうか。

東南アジアでのオンラインイベントのポイントをまとめると、

・準備→当日トラブルを避け録画を活用、視聴者目線でのUIを

・PR→SNSはもちろん、現地ならではのメディアを使ってターゲットに十分なリーチを

・当日→参加型クイズや現地からの放映でリアル感の演出を、音声や電波トラブルにも対応

・アフターフォロー→SNSなどで後日談、コツコツ継続PR

を行うと良いでしょう。

最後に今年は訪日再開への準備の年なので、エンゲージの高い独自開催をして、次に行く場所として記憶に残すことをご提案します。

独自のイベントを実施できるツールと事例をご紹介しますので、ご興味ある方は下記リンクからダウンロードください。(登録不要、2.1MB)

こんにちは。アジアクリック シンガポールの高橋学です。

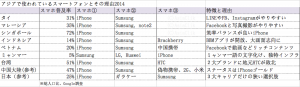

ASEAN6億人マーケットに向けて、スマートフォンアプリのPRを考えられている方も多いことでしょう。タイではiPhoneでインスタグラム、マレーシアではサムスンギャラクシーノートでフェイスブック、シンガポールではMRTでパズルゲーム、インドネシアではコンビニに集まりチャットアプリ、ベトナムは600円程度でネット使い放題で、フィリピンは自画撮りでFacebookなど、朝から寝るまでスマホでアプリは日本以上です。

ASEANでは、iPhoneでなくアンドロイドが6割と大部分を占めています。その理由は、8万円と高いiOSスマートフォン、タブレットを買える層が限られているためです。しかし、アンドロイドにもサムスンやOPPO、SONYエクスペディアなど高級スマホも多いため、アプリのターゲットをどの都市のどの層に置くのかは非常に重要です。

さて、今回はASEANマーケットにおけるアンドロイドアプリマーケティングで最低抑えておきたい事項を紹介します。

1,タイトル・説明分のSEOは、現地語と英語で。

〜基本は英語でOKです。しかし特定の地域に対するアプリ、つまりタイ語、インドネシア語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、繁体字などがターゲット層によっては必要です。

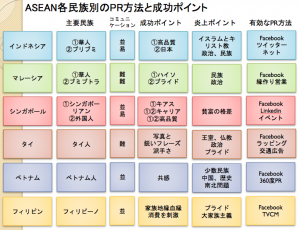

2,ターゲットは「民族✕収入層」。都市インフラにも注意

〜ASEANは10カ国ありますが、民族は数百もあります。富裕層は華僑に多く、9割程度は華僑以外の現地人。またバンコクやクアラルンプール、シンガポールなどの大都市はWi-fiや3Gインフラが整備されていますが、他のローカル地方ではまだまだ。なんとか軽いWebサイトは見れる程度です。特に人口が多いからとインドネシアを安直に選ぶのではなく、首都ジャカルタや学生の多い主要都市などの地域特性を知った上での戦略が必要です。

3,PRは、アフィリエイトとブログなどメディアでの紹介も有効

〜ASEANでは、Google Play(Androidマーケット)以外にも、各社がリリースしているアフィリエイトサービスや、現地メディアやブログへの掲出も有効です。

4,ウケるアプリは「シンプルかつ気持ち良い」

〜アプリやターゲットによっても異なりますが、ASEANではゲームや写真系アプリ、チャットやSNSアプリが人気です。現地でも分かりやすい特徴のあるアプリを使い分けており、例えばゲームならCandy crush sagaと他のパズルゲーム、写真アプリならインスタグラムとセルフィー(自画撮り)アプリ、チャットならWeChatとカカオトークなど。いずれも使う理由が明確にあり、異なる習慣のあるASEAN国を通して楽で気持ち良い感覚を持てるアプリが人気です。

5,ただし、イスラムや民族問題など炎上に注意

〜ASEAN人口6億人の半数はイスラム教徒。また民族問題なども多々あり、現地事情に配慮した表現が必要です。

最近ではウルトラの父が「アラーと同じくらい偉い」と書いた幼児用の本が炎上したり、宗教政治民族の面でチェックが必須です。

6,アプリは無料が基本、しかしクレジットカードがなくても有料版は買う

〜カンボジアではほとんどのiPhoneユーザーが脱獄しているなど、違法に有料のアプリをダウンロードしている人も多いですが、正しいダウンロードでストレスなく気持ちよく使いたいというユーザーみ多いため、中国市場と異なり有料版の販売が十分可能です。しかし、日本同様まず試してみよう、無料はお得という気持ちは強いのでGoogle Playでのスクリーンショットやアプリ内課金など手段を多く持っておきましょう。ちなみに、クレジットカードを持っていない若者でもコンビニなどでGoogle Playカードを購入しています。

インドネシア人のスマホ画面。日本では見慣れないアプリが揃う。

インドネシア人のスマホ画面。日本では見慣れないアプリが揃う。

7,競合アプリの調査は、世界標準の英語で。

〜ASEANのアプリでは英語表記が普通に使われています。競合アプリを調査するときも日本で走られていないが世界で利用されているアプリ、例えば

Any doやMyTeksi、Linkedinなどを調べて流通しているアプリのマーケティング方法を事前に把握しましょう。

8,Wi-fiに頼るのは危険

〜ASEANは発展途上国です。登録なしで使える無料Wi-fiスポットは日本より多いですが速度は遅いです。Youtube動画は3Gではなく、Wi-fiに繋いでみます。ターゲット層が持っているスマートフォンや住んでいる都市を調査した上でアプリの仕様を決めるようにしましょう。目安になるアプリは世界で大ヒットしたCandy Crush Saga(Soda)です。

以上、ASEAN地域でのアンドロイドアプリのローカライズの基礎をお伝えしました。iOS向けアプリも基本の考え方は一緒です。

日本よりスマートフォンが多く使われているアセアン6億人市場に、貴社のアプリをローカライズし、シェアを広げてみてはいかがでしょうか。

(アジアクリック/高橋学)

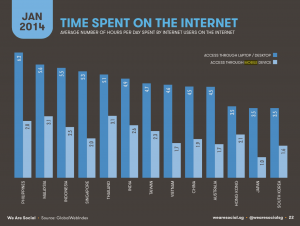

人口6億人のASEANでは、1日平均2〜3時間もスマホからインターネットを使っている。

※タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシアなど。wearesocial調べ

かたや日本では1時間。日本人以上に、ASEAN市民はいかにスマホ依存なのかが分かるだろう。

■人気アプリの秘訣は「家族友人」&「快楽快適」

では何をしているのか。ASEANに住む筆者が8つに分類してみた。

1,家族友人とのコミュニケーション=Facebook等ソーシャルメディア

2,セルフィー=自分撮り。自身や友人家族との写真を撮ってSNSで拡散

3,ゲームでのリラックス=キャンディクラッシュソーダやハイデイなど

4,暇つぶし=上記ゲームやFacebookでの面白ネタ

5,恋人探し=TinderやTangoなど異性と出会えるアプリ

6,仕事=Googleでの情報収集、チャットワークなどでの連絡報告相談

7,移動=タクシー予約のUberやGrabTaxi、Google地図で時間の効率化

8,学習=英語や中国語など人気言語をアプリで学ぶ(が続かない)

であり、上から順に利用目的として多い。

つまり、快楽と快適を求めてスマホを活用しているのが分かるだろう。

寝るときにスマホでインスタグラムを見ながら就寝し、朝起きてFacebookタイムラインを確認する。

以上から、スマホ使いのキーワードは「家族友人」「自分撮り」「暇つぶし」「快楽・快適」であり、難しい操作や説明は敬遠されているのが分かる。

より簡単で分かりやすく、かわいく綺麗でシンプルなデザイン、快適になるサービスでまた、人に自慢したくなる成果物。

昨今人気なアプリでは、

みんなに繋がるFacebook、シンプルな操作のInstagram。

SNSではPathやTinderなど直感調査で対象目的がはっきりしているもの。

様々な表情を撮れたり、かつらをつけれたり画像加工が出来たりするセルフィー関連アプリの多くがヒットしている。

またゲームでは友人知人と一緒に楽しめる落ち物パズルや育成系などがあげられる。

■今後ヒットするアプリのネタはズバリ

ASEANに住む筆者が考えるに、当地域で人気が出るであろうアプリの種類は

①セルフィー、写真アプリ

②可愛いパズルアプリ

③おもしろネタキュレーションアプリ

④時間が短縮できるもの

⑤暑さから逃れられるもの

といったところだろう。

皆さんも、ASEAN6億人市場向けにぜひ快適なアプリやサービスを考えてみていただきたい。

(アジアクリック/高橋学)

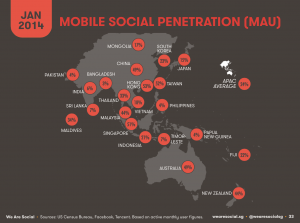

前回、ASEANでは持つスマホに依って人の経済状況が判断されるとお伝えした。

具体的には、iPhoneを持っていればその人はホワイトカラーなどお金持ちで、その次がサムスンのGalaxyシリーズ、Sonyエクスペディア、LGやHuaweiなどの外国ブランド、月収2〜4万円ほどの一般人はCherry mobileやO+などといった地元メーカーのスマホ。最後がスマホではないストレート型の電話機を使っている月収1〜2万円ほどの人々である。

■ASEANのスマホは6千円くらいから。用途はカメラ→Facebookとゲーム、チャット。

バンコクやクアラルンプール、ジャカルタなどの大都市ではほとんどの人がスマートフォンを持っているようにみえる。現地スマホは6000円位からあり、Facebookやカメラなど、安くてもひと通りのことが出来る。しかしASEAN市民にはカメラの画質が特に重要で、友達や家族と写真を撮りFacebookに掲載するのが一貫の流れである。自分が好き、家族が好き、自慢したいというのが根底の感情である。

もちろん、日本のようなSIMロックはなくキャリアのSIMカードを買って自由に回線を使っている。ASEANの大都市の中間層では3万円くらいのメインスマホと、1万円くらいの電池持ちがいいレノボなどの低機能スマホの2台持ちをよく見かける。彼らが怖いのは料金切れと電池切れ。常に繋がっていたい欲望が2台持ちにさせるようである。料金は前払いのトップアップ(フィリピンではLoad)で、通話とネット代の割合はプランをいつでも自分で選べる。各国とも、実感値で月に1000〜2000円程度を携帯電話代に当てているようである。

そんなASEAN市民のスマホの用途は、写真を撮ったらフェイスブック、友達とチャット、そして空き時間はゲームである。特に自画撮り「Selfee」は国境を超えた一大流行で某スマホメーカーが自画撮り専用スマホを開発中との情報がある。

次回からスマホの用途に加え、そこから見えるASEAN中間所得層の消費行動についてお伝えする。

(アジアクリック/高橋学)

人口1億人を超え23歳以下が半数を占めるフィリピン。人も活気もますます暑い、メトロマニラから最新スマホ事情をお知らせします。

■大学生はスマホやタブレットだけ持って通学〜黒板はスマホの高性能カメラで記録

マニラの大学生の9割以上はスマートフォンを持っています。理由はパワーポイントで授業を行うことが多く、配布資料や黒板の記録をタブレットやスマートフォンで行わなければならなくなっているからです。日本の大学以上ですね。

しかしスマートフォンは1万円〜と高額なため、大学生の中には食費を削ってまでスマホ代を貯めている学生も少なくありません。しかも授業の資料を撮影することが多いため、5メガピクセルなどカメラの画質を競い合っています。

■スマホを選ぶ決め手は価格と”セルフィー”

カメラの画質が決め手になっているもう一つの理由は自分撮り”セルフィー”です。通常スマホの裏に付いているカメラはもちろん、スクリーン側に付いているカメラの画素数も価格につぐスマホ選びの基準です。現在ではメイン8MB、フロントVGA以上が主流のようでiPhone5より低いです。

もちろん、撮った写真はFacebookやWeChatなどで友達にシェアして自己顕示します。

■持っているスマホブランドで収入を判断されるフィリピン

フィリピンでは月収2〜3万円のが平均なため、どのスマートフォンを持っているかでその人の立場を判断します。iPhoneは8万円ほどするため最上級。そしてSumsung、Sonyエクスペディアなど高級ブランド、Huawei、LG、HTCなどアジア外国ブランドが続き、現実的には8000円〜ほどから買えるCherry mobileやO+などフィリピンブランドに落ち着くようです。

■スマホは家族友人とSNSで繋がるため。キーワードは”OFW”

では、彼らフィリピン人はスマホで何をしているのでしょうか?答えは海外や遠隔地にいる家族親戚友人と連絡を取り合うためです。フィリピンの人口の1割はシンガポールや香港など海外で家政婦や専門職として出稼ぎをしており、実にフィリピンのGDPの約半分の430億USDを送金していると言われています。海外にいる彼ら”OFW”、海外労働者と何で連絡を取るか?電話?いや、お金もかからず写真などで日常的に消息を取り合えるFacebookですね。昨今ではFacebookの無料通話機能もフェイスブック利用を後押ししています。

■人といてもスマホを手放さないフィリピン人。ビジネスシーンでも必須の道具、家族主義の象徴としてのスマホとSNS

フィリピン人と一緒にいると、日本以上に気にせずスマホをいじる姿が多く目にされます。マナーが悪いようですが前述のとおり家族友人と連絡を取っているという認識のようです。

ビジネスシーンでも10年以上前から使われているヤフーメッセンジャーはじめ、電話・Gメール・エクセルなどマイクロソフトオフィスをみるためにスマホは大活用されています。Facebookをオフィスで見たりいとこのウォールにコメントしたりすることも忘れません。

フィリピンでは警察も役人もその他職業も地縁・血縁で繋がっている人治社会で、依存しあっています。

このように、フィリピンではフェイスブックの他、カカオトークやWeChatなどチャットアプリも人気ですがLINEは人気がありません。なぜでしょうか? こちら家族友人知人と繋がるフィリピンのソーシャルメディア事情については次回お伝えしたいと思います。

(アジアクリック/高橋学)

日本語

日本語 English

English